著者:長池涼太

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

メダカ飼育に水草を入れることも多いですが、水草といっても種類はたくさんあります。

定番の水草からあまり売ってない珍しい水草まで様々です。

そんな数ある水草の中でも、メダカ飼育において定番になっているのが「アナカリス」

丈夫でめったなことでは枯れず、成長も早いため初心者でも扱いやすい水草です。

今回はアナカリスのメダカとの相性や注意点についてまとめています。

アナカリスの概要

| 名前 | アナカリス(オオカナダモ、金魚藻) |

| 育成の難易度 | |

| 光 | 通常の照明でOK |

| 増やし方 | 新芽をよく出す |

| 水温 | 10℃~30℃ |

| オススメ度 |

アナカリスという名前ですが、場合によっては「オオカナダモ」や「金魚藻」とも呼ばれています。

飼育下では弱酸性から弱アルカリ性まで幅広い水質に適応ができて、水温もメダカが生存できる範囲内なら特に問題ないです。

ちなみにアナカリスに似た水草で「クロモ」という日本原産の水草もあり、こちらは後から入ってきたアナカリスによって数を減らしつつあります。

国産(在来種)の植物が外国(外来種)との競争に負けてるパターンですね。

ちなみにアナカリスはもともと外来種です。

アナカリスとメダカの相性

適応できる環境がメダカとほぼ同じなためメダカとの相性はとても良いです。

生存できる水質もから弱アルカリ性まで幅広いですし、水温もメダカが生きれる水温であれば普通に育ちます。

もちろん、水草なので水質浄化の効果もあります。

また、葉がそこまで大きくないのでメダカがアナカリスに卵を産みつけていることもあります。

ただし、ミナミヌマエビやヤマトヌマエビを同じ水槽に入れている場合は、アナカリスを食べているような様子も見られるので注意しましょう。

とはいえ、すごく食べるわけでもなくエビ用のエサやメダカのエサの食べ残しがあればそちらを食べるので、それほど気にする必要もありません。

アナカリスは簡単に増やせる

定期的にトリミングしよう

アナカリスは環境が合っていれば成長が早いため、定期的にトリミングしましょう。

水草のトリミング用のハサミを使えばキレイに切ることができます。

成長も見据えて、水深の半分くらいの長さに切るとちょうどいいですね。

水深が20㎝なら10㎝に切るとか。

切った先端の方を10~20㎝くらいの長さでトリミングして、3~5本くらいでおもりに結びつければ数的にもちょうどいいです。

(多いとおもりで巻けないし、少ないと殺風景になりがちなので(笑))

春~夏は成長が早いことが多いので、月に2,3回くらいはトリミングをする必要がありますね。

ただし増えすぎに注意

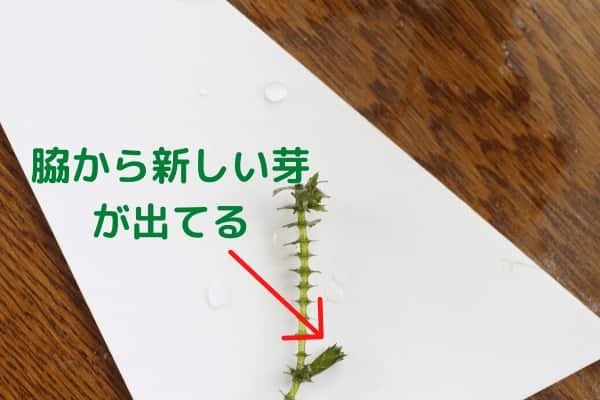

切った先はそのまま成長しますが、根元の方も切り口のそばから新しい芽を出してそれが成長していきます。

そのため最初水槽にアナカリスを入れる時は最低限(お店では5,6本で1束になっていることが多い)だけ買って、あとは水質や水温が極端にならないよう気をつけて環境が整ってくればそれなりの数に増やすことができます。

ただし、水槽を立ち上げたばかりの段階は水質が安定しないので、その段階だとアナカリスが弱ったり枯れることがあります。

ただし増えすぎると、

- 水槽内のスペースを取るのでメダカが泳ぐスペースが制限される

- 水槽内の見栄えが悪くなる

- メダカなどの鑑賞がしづらくなる

などのデメリットがあります。

増えすぎに気をつけるのは他の水草も同じですが、特にアナカリスは環境が合えばすぐに成長して増えます。

定期的なトリミングは忘れないようにしましょう。

アナカリスの変色と冬の寒さに注意

環境の急な変化で変色したり溶けることがある

アナカリスは色が変色(薄くなる)したり、葉が溶けたりすることがあります。

アナカリスが変色したり溶けたりする原因は、

- 光量が不足している

- 養分が不足している

- 水温や水質など環境の急激な変化(屋内から屋外に出した場合など)

が挙げられます。

光量や養分の不足は主に室内での話(とはいえちゃんと水槽用の照明を使っていれば問題ない)ですが、特に室内と屋外の両方に水槽を置いている方は室内と屋外でアナカリスを移動したときに水温や水質の変化が大きいです。

そのためアナカリスが変色したり溶けたりすることがあります。

変色したり、溶けたりしても脇から新しい芽が出ることもあるのでそちらは育てても良いですが、古い部分は取り除くようにしましょう。

溶けたりした部分をそのままにしておくと、アナカリスが腐敗して水質にも影響が出ることもあるからです。

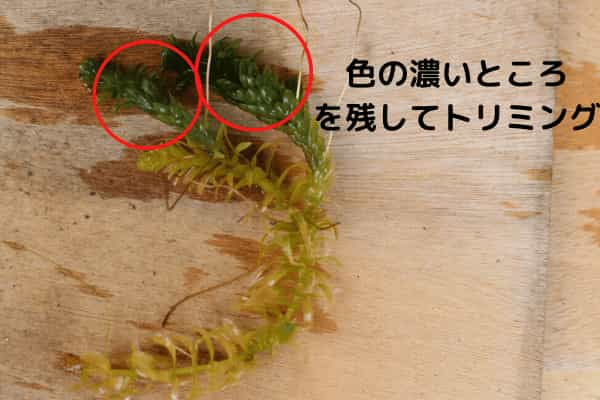

色が薄くなるとは言っても、先端の方は色が変わってないことが多いので、先の方を残してトリミングして色の薄い部分は捨てる、色の濃い先端をそのまま育てていけば問題ないです。

屋外の冬の寒さには弱い

他の水草もそうですが、アナカリスは寒さには弱いです。

室内なら冬でも問題ないですが、冬の屋外では枯れてしまいます。

そのためアナカリスを使う場合は、室内がオススメです。

室内であれば冬でも問題なくアナカリスは育っています。

(成長はゆっくり目な感じもありますが)

もし屋外の水槽にアナカリスを入れる場合も、秋には室内に入れましょう。

屋外の場合は、ナガバオモダカやスイレンは冬を越せるので、屋外向けの水草を使いましょう。

メダカ飼育の水草といえばアナカリス

アナカリスの特徴

- メダカが生存できる環境なら大丈夫

- 成長が早い

アナカリスの注意点

- すぐに伸びるぶん、定期的にトリミングする必要がある

- 室内から屋外に移すなど、環境の変化で色が薄くなったり溶けることがある

とりあえずメダカ水槽に入れる水草は、困ったらアナカリス一択でも良いくらいです。

簡単には枯れませんし、成長も早いですからね。

育てやすいという点では、初心者でも扱いやすい水草ですので、水草選びに困っている人はとりあえずアナカリスから始めてみましょう。

メダカ用品送料無料