著者:長池涼太

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

メダカを飼っていると、卵を産んで稚魚が生まれます。

ただ、メダカの稚魚には気をつけなくてはいけません。

大人のメダカ以上に注意して飼育しないと、あっという間に死んでしまいます。

今回の記事では、

- メダカの繁殖をしたい

- メダカの稚魚が孵化したけど、どう世話をすればいいかわからない

- メダカの稚魚がすぐ死んでしまう・数が減ってしまう

というかた向けに、メダカの稚魚の育て方や注意点をまとめてあります。

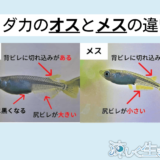

メダカの稚魚について

『針子』とも呼ばれる細長い見た目のため、近くで見てかろうじて見えるという感じです。

親メダカをイメージすると、あまり似てるという感じでもありません。

成長の早さにもよりますが、1~2ヶ月くらいでだいぶメダカっぽい見た目になります。

メダカの稚魚のオススメのエサ

粒が小さめ、もしくは粉末のエサ

孵化した直後は『ヨークサック』という栄養の溜まっている部分(卵の卵黄みたいな場所)が腹部にあるため、孵化してから2,3日はエサはやらなくて大丈夫です。

それ以降はエサを与えますが、普通のメダカのエサは粒が大きすぎるためメダカの稚魚は食べることができません。

稚魚用の粉末のエサがあるので、そちらを与えるようにしましょう。

グリーンウォーター

市販の通常のエサ以外なら『グリーンウォーター』はオススメです。

グリーンウォーターは文字通り緑色の水ですが、クロレラ等の植物プランクトンが含まれているので入れるだけでメダカのエサになります。

メダカの稚魚は市販のエサは粒が大きすぎて食べれないこともあるので、グリーンウォーター(微生物)はうってつけのエサです。

タニシやミジンコなどいろんな生き物のエサにもなるので、使い勝手が良い。

ブラインシュリンプ

ブラインシュリンプも栄養価が高く、メダカの稚魚の良いエサになります。

ただし生まれたばかりの稚魚だとまだ大きすぎて食べれないので、メダカの稚魚にブラインシュリンプを与えるときは、生後数日~2週間くらい経過してからが良さそうです。

ゾウリムシ(インフゾリア)

ゾウリムシもメダカの稚魚のエサとして使ってる人が多いですね。

ブラインシュリンプと同じく、生きた状態で与えられるので栄養価が高いです。

ゾウリムシに関しては、やり方次第では培養(繁殖)もできるため長期にわたってエサとして活用することもできます。

ゾウリムシの培養までいくと上級者向けになります。

稚魚のエサの回数は多めに

メダカの稚魚に与えるエサの量は水が汚れない程度にして、親メダカよりは1回の量は少なくしたうえで回数は多めにしましょう。

稚魚は体が小さいため、1度に食べることができるエサの量にも限度があります。

ただし、成長のために栄養はちゃんと必要なので親メダカよりはエサを与える回数は増やしましょう。

稚魚の水槽も水草は入れておこう

水草は以下のメリットがあります。

- 水を浄化

- 光合成で酸素を供給

- 稚魚の隠れ家になりストレスを軽減

稚魚のみの水槽にも水草は入れておいたほうが良いです。

メダカの稚魚は親メダカとは別の水槽で飼うのが基本ですが、どうしても同じ水槽で飼育する場合は水草を入れておくと上手く隠れて親メダカに食べられずに成長もできます。

隠れ場所という点では、わりとどの水草でも使えるのでアナカリスやホテイアオイなど定番の水草でも大丈夫です。

メダカの稚魚はいつまで親と隔離する?

成魚の半分くらいの大きさになったら移す

いつまで稚魚用の水槽で育てるかは成長具合を見てということになります。

だいたい生後1,2か月すれば、大人のメダカといっしょにいても問題ないくらいの大きさに育ちます。

具体的には大人のメダカの半分くらいの大きさ。

ちなみにある程度の期間、稚魚用の水槽にいると、あとから孵化した稚魚を追いかけたり食べてしまうこともあります。

稚魚同士でもあまりに大きさに差が出ている場合は、大きくなった個体を別の水槽に移しましょう。

いきなり移さず、水合わせをする

そして別の水槽に移すときはいきなりそのまま稚魚を移すのではなく、水合わせという作業は必ずやりましょう。

そのまま稚魚を別の水槽に移すと、急な環境(水質)の変化でショック死することもあります。

稚魚に限らず、生体を別の水槽に移すときは水合わせを忘れないようにしましょう。

メダカの稚魚を外の水槽(ビオトープ)で飼う

ここまでは室内の水槽で飼った場合。

大人のメダカはもちろん、稚魚も外の水槽で飼うことは可能です。

ただしこちらは外特有の注意点や特徴もあります。

天敵に注意

外で飼う場合、いろんな生物がやってくる場合があります。

極端な例だと、メダカの天敵であるヤゴやタガメが来ることもあります。

また水たまりや水槽内に発生するボウフラも、大人のメダカであれば大好物のエサになりますが、メダカの稚魚の場合は逆にボウフラに食べられてしまうこともあります。

大人のメダカであればボウフラはむしろ大好物。ただし稚魚だと大きさ的に勝てないのです・・・。逆にボウフラがメダカの稚魚を食べてしまうこともあります。

外の水槽でメダカの稚魚を育てる場合、水槽内にそういった外部の生物が入ってきてないかも注意しましょう。

外の水槽を観察していたら見知らぬ生き物がいると思って出してみたら、

まさかのヤゴでした。

ヤゴやタガメともなると、メダカが全滅する可能性もあります。

メダカの稚魚の天敵って意外といます。

微生物が自然に発生する

外で飼うと日光が室内よりよく当たるので、メダカのエサとなる微生物(植物プランクトン)が自然に発生します。

また太陽の光が当たることで、ビタミンDが作り出されてメダカが丈夫に育つというメリットもあります。

ただし1日中日光が当たると、特に夏は水温が上がりすぎてしまうので、半日(午前中)だけ日光が当たる場所がベストです。

軌道に乗ればエサを与えなくても大丈夫なので、屋外での飼育はメリットもあります。

メダカを養殖する業者も屋外でメダカを飼育、繁殖していることが多いです。

大雨に注意

大雨にあたると、水槽の水があふれて水といっしょにメダカの稚魚も流出してしまうことがあります。

そのため、雨の当たらない場所に水槽を置くかフタをするといった対策が必要になります。

夏から秋にかけては台風やゲリラ豪雨もありますので、特に気をつけましょう。

雨水自体は害はないけど、水量の増加に注意!

メダカの稚魚を飼育するときの注意点

メダカの稚魚が孵化しました。

実は大人のメダカと違い、注意する点がいろいろあるのでしっかり確認しておきましょう。

メダカの稚魚は餓死に注意

メダカの稚魚の死因で多いのが餓死。

孵化してから2,3日は腹にある袋の中の栄養分で生きていますが、それ以降はエサが必要になってきます。

かといってエサの与えすぎは水質の悪化にもつながります。

量は与えつつ、水質との兼ね合いが大事になってきます。

水換えはあまりしない

そしてメダカの稚魚は丈夫でないので、水を換えるのも原則しないようにしましょう。

水を換えて急に水質が変わると、それだけでもメダカの稚魚への負担は大きいです。

蒸発で減ったぶんの水はつぎ足す。ただし水道水はNGなのでカルキ(塩素)抜きは必ずすること。

もし手を加えるとしても、スポイトで水槽の底のゴミを取るとか水面のゴミや油膜を取り除くくらいにとどめましょう。

ちなみにあまり小さい水槽だと水量が少なくて、水が汚れやすいので気をつけましょう。

水換えやろ過装置の導入は稚魚への負担もかかりますが、最近は水に入れるだけで水質を浄化してくれる道具もあるので活用しましょう。

エアレーション、ろ過装置は不要

大人のメダカの水槽ではエアレーション(ブクブク)やろ過装置を入れるのが普通ですが、稚魚用の水槽では使わないか使うとしてもエアレーションは弱めにしましょう。

エアレーションは水中に酸素を供給してくれますが、同時に水槽内で水流が発生し特に稚魚はその流れの中を泳ぐのはかなり体力を消耗します。

そしてメダカの稚魚が死んでしまうこともあります。

ろ過装置も水中の汚れを取り込みますが、同じく水流が発生してしまいます。

厳密にはうまく使えば死なないですが、もし使うとしてもかなり弱めですね。

メダカの稚魚は特にエサやりに注意

以上、メダカの稚魚の育て方でした。

稚魚の場合、大人のメダカ以上に注意深い観察が必要です。

- 生まれたばかりのときは特に餓死に注意。ただし、エサの与えすぎも禁物

- 水はなるべく換えない(蒸発したぶんをつぎ足すだけ)

- 外で飼うときは、ヤゴなどの天敵が入ってこないように注意

このあたりに気をつければ、より多くの稚魚を大人のメダカまで成長させることも可能です。

初心者はエサのあげかたにメダカの稚魚の飼育が上手くいかない原因が多いです。

メダカの稚魚は特にエサに気を付けながら育てましょう。

メダカ用品送料無料