著者:長池涼太

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

今回はミナミヌマエビを紹介します。

僕はメダカをメインで飼っているけど、メダカだけでは少し殺風景な気もする。メダカと一緒に飼育なら、ミナミヌマエビはいろんな生物の中で一番オススメな生物なので、おすすめです。

もちろん、ミナミヌマエビ単独でも飼いやすく非常に扱いやすい生き物です。

ミナミヌマエビってどんな生き物か

十脚目ヌマエビ科。孵化から産卵・繫殖に至るまで、一生を淡水で過ごす陸封型のエビ。野生では静岡県焼津市以西、琵琶湖以南に生息している。

同じミナミヌマエビでも緑っぽかったり、少し赤みがかっていたりと個体によって微妙に色が違うこともあります。

ミナミヌマエビの飼育について

ミナミヌマエビのエサ。与えなくても大丈夫

| 名前 | ミナミヌマエビ |

| 大きさ | 2~3㎝ |

| オスとメスの違い | メスの方が腹のあたりがふっくらしてる |

| 繁殖 | 簡単。環境が合えばよく繁殖する |

| エサ | コケ、メダカの残りエサなど。エビ用のエサも食べる |

| メダカとの相性 | 問題なし(個人的には一番相性が良いと思う) |

| 寿命 | 約1年(繁殖力があるので気にならない) |

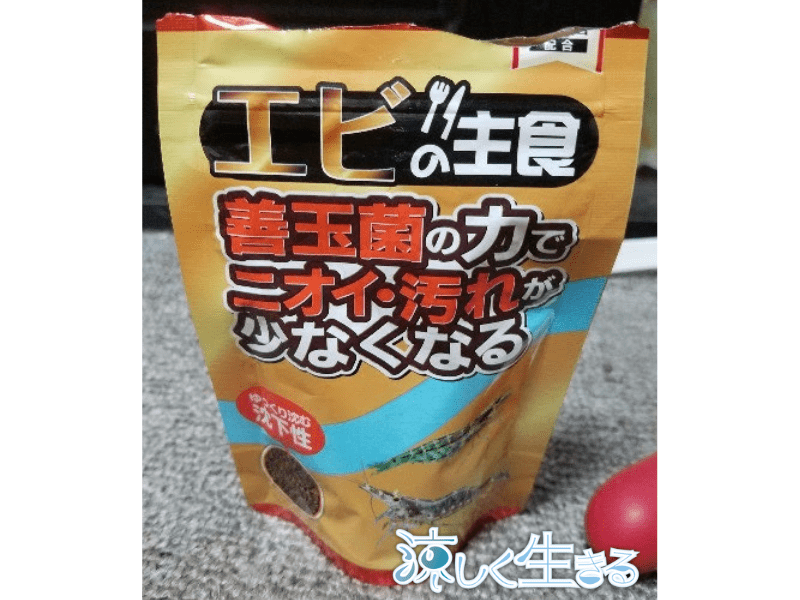

水槽で飼う場合、基本的にエサは与えなくても大丈夫です。水草や水槽内に発生した苔(コケ)などを食べるから。エビ用のエサもあるので、与えても問題ないです。

いろんなエサがありますがミナミヌマエビはほとんど底の方を歩いているので、エサも時間が経ったら底に沈むタイプのものが多いです。エビ用のエサもあげたらあげたで食いつきは良いです。

他にもメダカが食べるような生きたもしくは冷凍のエサ(赤虫など)も食べるので、メダカとさほど食べるものは変わりません。

産卵・繁殖。ミナミヌマエビは簡単に増やせる

ミナミヌマエビの産卵はあまり気をつかわなくて大丈夫で、オスとメスがいればだいたいうまくいきます。気が付けば卵を抱えた(抱卵)しているメスのミナミヌマエビを見かけることがあります。

この段階では卵は黒っぽいような少し濃いめの色をしています。そして時間がたつと、

写真のように卵が黄色っぽくなります。こうなると孵化も間近です。

メダカと同じく春~秋に繁殖します。写真のようにメスが卵を腹に抱えて(抱卵)、2~3週間くらいすると稚エビが孵化します。

ミナミヌマエビのオスメスの区別は体の大きさや体の太さ

オスのミナミヌマエビは小さいものが多い

ミナミヌマエビは体が小さく細かい特徴でオスメスの区別をするのは難しいです。

オスの特徴は「メスより小さい」「全体的、特に腹が細い」といったところです。一回り小さい個体は基本的に押すと思って間違いないです。

メスのミナミヌマエビはオスより大きめで太い

逆にメスのミナミヌマエビは全体的にメスより大きく、腹回りなどもオスより太い傾向があります。特に腹が太いのは抱卵するためですね。

抱卵していれば間違いなくメスですが、そうでなくても太い、大きい個体はメスであることが多いです。

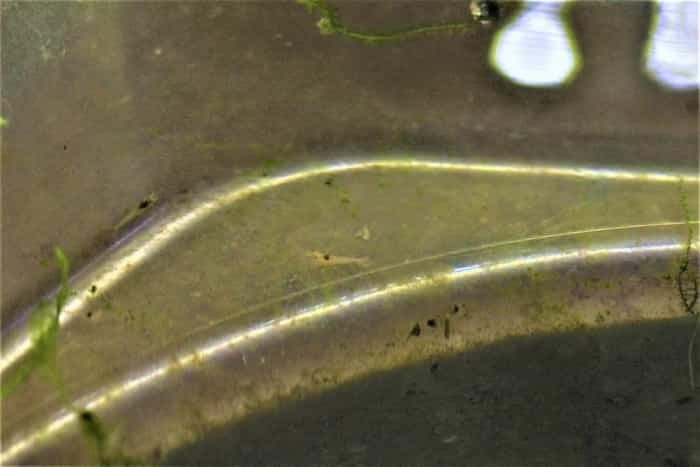

ミナミヌマエビの稚エビ。すごく小さいので見逃さないように

最初のうちはかろうじて肉眼で見えるくらいのの大きさ(1,2ミリくらい)ですけど、すぐに大きくなります。

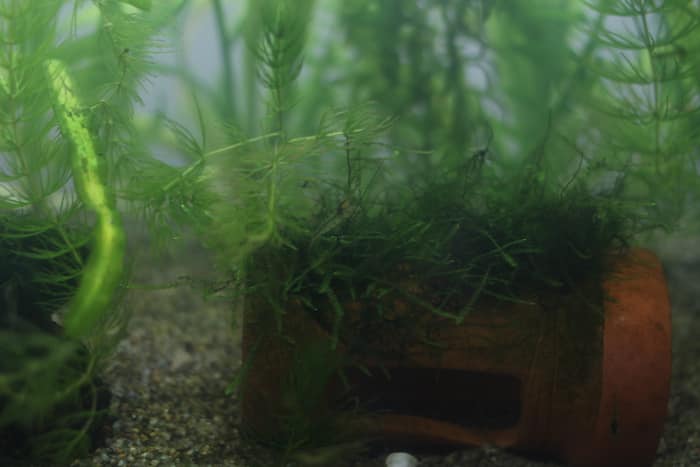

繁殖は水の汚れに気をつけていれば特にやることはないです。強いて言えば稚エビがメダカなどの他の魚に食べられる可能性はあるので、水草を入れて隠れ場所を確保しましょう。メダカくらいの大きさであれば、大人のエビでも食べられる心配はまずないです。

ミナミヌマエビの寿命。1年くらい

だいたい1年くらいです。普通に飼っていればちゃんと繁殖して寿命が来る頃にはたくさんの稚エビを産んでいるので、特に気にする必要はないですね。水質がしっかりしていれば産卵するし1年で数回産卵するので環境さえ整えば数は増やせます。

ミナミヌマエビと混泳

メダカくらいの大きさなら大丈夫

僕の水槽ではメダカ、ヤマトヌマエビ、石巻貝、タニシ、(過去にオトシンクルス)を飼っていますが、この辺りの生体であれば混泳は可能です。孵化したばかりの稚エビがメダカに食べられることはありますが、水草などで水槽内に隠れ家を確保すれば充分対策できます。

メダカとであれば、ミナミヌマエビは最も相性の良い生き物です。基本的に大きさが同じくらいであれば、あらゆる生体と相性は良いです。

ヤマトヌマエビの混泳は少し注意、金魚(大きめ)はNG

同じエビ類のヤマトヌマエビはミナミヌマエビより体が一回り大きいのですが、エサを食べる時に横取りされているような場面を見ることもあります。

一緒にいても問題ないですが、もし混泳させる場合は両方同じ数ではなく、ミナミヌマエビを多め(ヤマトヌマエビの倍くらい)の数を入れた方が良いです。

とはいえ、あからさまにヤマトヌマエビがミナミヌマエビを襲うというわけでもないです。

不安な人は水草を入れることで、水草がミナミヌマエビの隠れ場所にもなります。

またメダカと並んでよく飼われる金魚もメダカと同じくらいの大きさなら大丈夫ですが、ワキンなど大型の個体になるとミナミヌマエビが食べられることもあるので混泳は止めた方が良いです。金魚より大きい他の魚も同様に危ないですね。

ミナミヌマエビの水槽内のコケを取る能力

これまでの記事でヤマトヌマエビやイシマキガイも水槽内に発生したコケを取ると書きましたが、ミナミヌマエビは体が小さい点で少し劣ると思います。体もヤマトヌマエビの方がミナミヌマエビより大きいぶん、食べる量も多いですからね。

ただし、コケをよく取るヤマトヌマエビとイシマキガイは飼っていても繁殖は難しいです。その点ではミナミヌマエビの方が飼いやすいし数を増やすことも簡単です。

ミナミヌマエビは脱皮することもある

甲殻類全般そうですが、成長に従ってミナミヌマエビは脱皮します。体が大きくなるたびに脱皮しますが、見てる限り大人と思われるエビでも脱皮はするようです。脱皮しているということは、順調に成長してると思って良いです。

抜け殻はそのまま放置していても、他のミナミヌマエビが食べてくれるので1,2日もあればなくなります。

ミナミヌマエビの飼育の注意点

水温。高水温に注意

ミナミヌマエビは高水温に弱いので気をつけましょう。だいたい30℃を超えてくると動きが鈍ってきます。体がピンクや赤っぽくなったら危険信号です。

メダカは30℃を少し超えるくらいなら平気なので、ミナミヌマエビはメダカよりは水温の許容範囲は狭めですね。その点で、ある程度の高水温が必要なグッピーなど熱帯魚との混泳はあまりオススメできません。特に夏は高水温になりやすいので、室内の場合もカーテンなど使って直射日光を避ける工夫は必要です。

逆に低水温はそこまで気を遣わなくても大丈夫で、外の水槽で水が凍るほど(0℃くらい)まで水温が下がっても生きています。

外の水槽で真冬は水面が凍ることもありましたがそれでもミナミヌマエビは生存していました。

寒いぶんには意外と大丈夫みたいです。

水温が下がるとさすがに動きは鈍くなりますが、春になって水温が上がってくると普通に活動します。

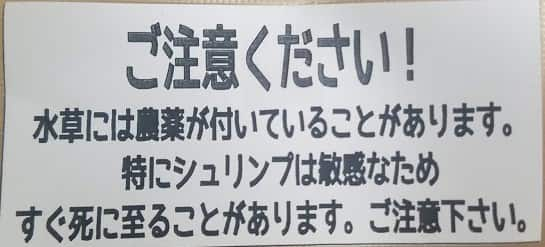

水草についてる農薬に注意

ミナミヌマエビ(甲殻類)を飼う上で一番気をつけてほしいのが、水草に付着していることのある農薬。農薬でエビは死にます。

「無農薬」と明記されている場合は問題ないですが、実際お店など行くとだいたいは記載がないので、何も書いていなければ農薬がついていると思って良いでしょう。基本的には、写真のように書いてあることが多いので、このような書き込みがある水草は注意です。

農薬を抜く(分解する)ものは売っているので 、エビのいる水槽に農薬を使用した水草を入れる場合は必ず農薬を抜きましょう。昔、一度農薬を抜かずに水草をそのまま水槽に入れたことがありましたが、そうしたら10分足らずで30匹くらいいたミナミヌマエビが9割死にました・・・。

ちなみに輸入の水草は検疫の関係上、何も書いてなくても農薬を使っています。

隠れる場所になる水草を用意

ネット上を見て回るとメダカとミナミヌマエビの相性について懐疑的なことを言っているサイトもあります。実際ミナミヌマエビがメダカに食べられることもあることはあります。

この場合、水草でミナミヌマエビが隠れる場所を確保すればほぼ解消されます。

ウィローモスやアナカリスなど様々な種類の水草があるので、お好みの水草を入れてみましょう。

水草は相性の問題はないので、お好みで大丈夫です。

迷ったらアナカリスやマツモなど定番の水草でOK。

ちなみにミナミヌマエビをたくさん入れている場合、ときには水草が目に見えて食べられていることもあります。元々エビ類は雑食のため、水草を食べる可能性があることも注意しましょう。

ミナミヌマエビは飼いやすいし繁殖も簡単

ミナミヌマエビのメリット

- エサはメダカなどが食べ残したものを食べるのでこちらから与えなくてもいい。

- 適正に飼っていれば繁殖は容易

- メダカくらいの大きさの魚なら相性は問題なし

ミナミヌマエビの注意点

- 高水温に注意(30℃以上)

- コケを取る能力はそこまで高くないので、効果を実感したければそれなりの数は必要

- 水草に農薬がついているとエビが死ぬので、無農薬の水草を買うか薬品で農薬を抜こう

メダカといっしょに4年以上飼っていますが、扱いづらい印象はなくむしろ初心者でも飼いやすいです。また、メダカとの相性も問題ありません。野生のミナミヌマエビも静岡県より西であれば日本国内でも生息しているので、捕まえることはできます。

メダカをメインにして、サブでミナミヌマエビを入れてコケ取りに利用するもよし。見た目がかわいいのでメインで飼うのももちろんOKです。

メダカ用品送料無料