著者:長池涼太

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

メダカといっしょに飼う生物ではミナミヌマエビが一番人気のようですが、似たエビでヤマトヌマエビもいます。ヤマトヌマエビも数年飼っていますが、特に問題なくメダカと同じ水槽で飼えています。

今回の記事ではヤマトヌマエビを紹介します。

ヤマトヌマエビについて

どんなエビ?

| 名前 | ヤマトヌマエビ |

| 大きさ | 3~5㎝ |

| オスとメスの違い | 腹の転々。単なる点ならオス、つながっていればメス |

| 繁殖 | 汽水でないと繁殖しない |

| エサ | 水槽内のコケ。エビ用のエサも食べる |

| メダカとの相性 | 問題なし |

メダカとの混泳や淡水のエビでよく名前が挙がるのが、「ヤマトヌマエビ」とも「ミナミヌマエビ」。2つのエビの一番の違いは大きさです。ヤマトヌマエビはミナミヌマエビと比べると倍以上の大きさです。

また、ヤマトヌマエビについては腹の横に点々がいくつかあるのも特徴ですね。

ヤマトヌマエビのエサ。与えなくてもOK(専用のエサもあるよ)

ヤマトヌマエビは特別にエサを与えなくても、メダカなどのエサの食べ残し、水草、コケなどを食べます。なので、エサを与える必要はありません。ただしエビ用のエサもあるのでお好みでですし、エビ用のエサは食いつきが良いです。

体感ですがエサを与えた方が抱卵している回数・頻度も多くなる印象です。

ただし体が大きいぶん食べる量が多く、意図せず水草を多く食べられてしまうこともあるのでそこは気をつけましょう。言いかえれば、それだけ食べるので、ミナミヌマエビよりコケを取る(食べる)能力は高いです。

コケ取りの能力もずば抜けて高いまではいかずとも悪くはないです。

産卵・繫殖。繁殖は難しい

ミナミヌマエビと同じく、抱卵はしますが繁殖は難しいです。元々、ヤマトヌマエビは汽水(淡水と海水の混ざる所)に生息しています。

汽水域(きすいいき)とは、河川・湖沼および沿海などの水域のうち、汽水(Brackish water)が占める区域である。漢字の「汽」は「水気を帯びた」という意味を含み、「汽水」は淡水と海水が混在した状態の液体を指す用語である。

一般には川が海に淡水を注ぎ入れている河口部がこれにあたる。深く入り込んだ湾などでもそれに近い状態があり、干潟の陸よりの部分は汽水域に入る。

汽水域 Wikipedia

稚エビの期間は海で過ごし、大人になって淡水に戻ってくるというサイクルです普通に淡水で飼っても繁殖はしないです。

ただし、淡水でも交尾は見られます。

交尾から数日すると抱卵しているヤマトヌマエビも見られます。

写真は抱卵が確認された日に撮影されたもので、日にちが経つと卵は半透明になります。繁殖させたいというのであれば汽水を自分で作る必要があります。手間はかかりますが、汽水の素で人工的に汽水を作ってヤマトヌマエビの繫殖は可能です。

◎2018年12月27日追記

結局繁殖は上手くいきませんでした。

難しいですね(;^ω^)

◎2020年4月28日追記

繁殖はできませんでしたが、汽水をつくって稚エビを孵化させるところまでは成功しています。画面の真ん中付近で動いている小さい生物がヤマトヌマエビの稚エビです。

大人のヤマトヌマエビには全然似てないです。

ヤマトヌマエビの繁殖は上級者向けですね。

オスとメスの区別

ヤマトヌマエビのオスとメスは『腹の横の点々』で区別できます。普通の点々であればオス、線っぽくなっていればメスです。もしくは、全般的にヤマトヌマエビはメスの方が体が大きいので明らかにデカい個体がいたらメスと思ってほぼ間違いないです。

寿命。ミナミヌマエビより長め

ミナミヌマエビは1年くらいでしたが、ヤマトヌマエビは長ければ3,4年くらいは生きます。ただし、水槽内では繁殖が難しいため、そのままの数で寿命を迎えることになります。ミナミヌマエビと比較するときは、ミナミヌマエビの「繁殖の容易さ」をとるかヤマトヌマエビの「寿命の長さ」をとるかですね。

ヤマトヌマエビとメダカなどとの混泳

メダカとの混泳は問題なし

インターネットを見ているとヤマトヌマエビとメダカの相性については意見がわかれています。ただ5年ほど飼ってみた感覚としては、ミナミヌマエビと同じく相性に問題はありません。

メダカは水面近くを泳いでいますがヤマトヌマエビはほとんど底の方をウロウロしていることが多く、ヤマトヌマエビが泳いでいるメダカを襲うこともありません。

例外としてメダカの死体を食べることはあります。

死体をそのままにしておくと腐敗して水質を悪くするのでヤマトヌマエビには「掃除屋」の役割もありますね。

そのため、メダカとの相性も良いです。ただしメダカの卵を食べることはあるので、メダカが卵を産んだときは速やかに卵を別の水槽に移しましょう。

金魚など大きい魚との混泳はNG

ミナミヌマエビと同様ですが、メダカより大きい魚だと相性が悪いです。大きめの金魚などになると、ヤマトヌマエビが食べられることもあります。メダカと同じくらいの大きさの魚なら大丈夫ですが、明らかにヤマトヌマエビより大きい魚と混泳させるのは避けましょう。

メダカやエビ類に限らず、大きさに極端な差がある生き物は混泳させない方が良いです。

ちなみに金魚は目の前の小さなものは何でも口に入れるみたいな習性があるそうです。

ヤマトヌマエビは水槽のコケも食べてくれる

ヤマトヌマエビは体が大きいぶん水槽内に発生したコケや藻をたくさん食べてくれます。なので少ない数でもある程度の効果を発揮してくれます。ミナミヌマエビよりコケを取る能力が高いと考えると、大量に水槽に入れる必要はないです。

しっかり水槽の掃除をしてくれます。

ヤマトヌマエビの脱皮

ヤマトヌマエビも成長に応じて脱皮します。大人でも月に1回くらいは脱皮しますね。

抜け殻は放置しても、他のエビが食べて無くなっています。放置したから水質が悪くなることもありませんが、景観が気になるようであれば取り出しましょう。

ヤマトヌマエビ飼育の注意点

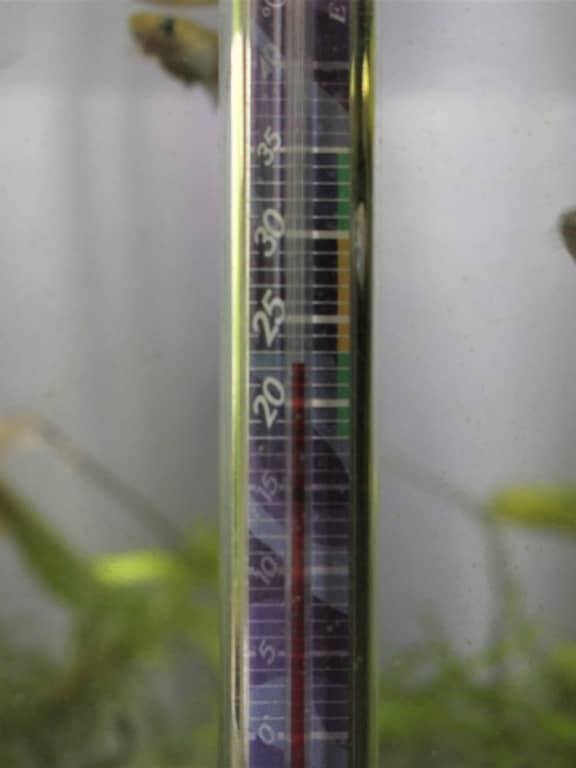

水温は高くなりすぎないように注意

高水温には注意。ヤマトヌマエビも高水温に弱いです。夏は室内でも水温がけっこう上がり、エビにとっては危険なのでエアコンを使ったり、窓を開けて風通しを良くするなどして水温を調節しましょう。

だいたい水温が30℃以上になると、メダカは大丈夫ですがエビにとっては危険です。ヤマトヌマエビは弱ってくると体が赤くなるので、部屋の風通しを良くするなどしましょう。

例えばこのように。赤までは行かなくても、他のエビと比べて明らかに色が変わっている場合は体調を崩していることが多いので注意しましょう。

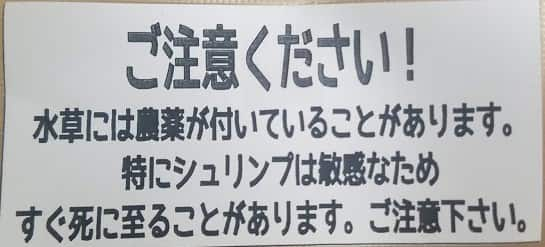

水草の農薬に注意!

農薬がついていると、すぐにエビは死にます。無農薬の水槽を買うか、農薬を分解する薬品を使用しましょう。

エビ類は『高水温』と『農薬』に要注意ですね!

水槽からの飛び出しに注意

ごくまれにですが、ヤマトヌマエビが水槽からジャンプして飛び出してしまうことはあります。ミナミヌマエビと違いヤマトヌマエビは一時的になら陸上を歩行することもできるため、特に水槽に陸地などがあると脱走もしやすいかもしれません。

当然長時間の陸上での活動はできないため、発見が遅れると干からびて死んだヤマトヌマエビが…なんてこともあるため水槽の推移などにも気を使った方がいいです。

ヤマトヌマエビの飼育は簡単。メダカとの混泳もOK

ヤマトヌマエビのメリット・特徴

- ミナミヌマエビより一回り大きい

- 体が大きい分、コケをたくさん食べてくれる

- 高水温に注意(30℃以上)

- 寿命は長め(上手く飼えば3,4年生きる)

ヤマトヌマエビの注意点

- 水草(柔らかい新芽とか)を食べることはある

- 高水温に注意(30℃以上)

- 普通に飼うと繁殖は困難(孵化はする)

- 水草に農薬がついていると死ぬので、無農薬の水草を買うか、薬品で農薬を分解する

ヤマトヌマエビの飼い方はミナミヌマエビとほとんど同じですし、特に難しく考える必要はありません。ぜひ自分に合うエビ、好きなエビを飼ってみましょう。

メダカ用品送料無料