著者:長池涼太

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

暖かいとメダカも活動が活発になり、卵を産むようになります。今回の記事はメダカの産卵について、

を中心に書いています。

メダカ初心者、メダカの繁殖にチャレンジする方はぜひ読んでほしい記事です。

メダカが卵を産む時期

野生のメダカである『クロメダカ』の場合、4月~10月に産卵することが多いです。自然の環境だと春~秋が水温が卵を産む目安である20℃以上を保っているのでおおよそこの時期に産卵しています。室内であれば冬でも外よりは水温が高く保てたり、ヒーターを使うことで水温を高く保ち冬でも産卵させることは可能になります。

メダカが卵を産むために必要なこと

春~秋の間であることや水温20℃以上を保つのは前提になりますが、次の条件も満たすと卵を産む確率がより上がります。

親メダカが健康であること

大前提ですが、病気などがなく健康であることが第一です。その上でエサもしっかり与えて、栄養を確保しましょう。

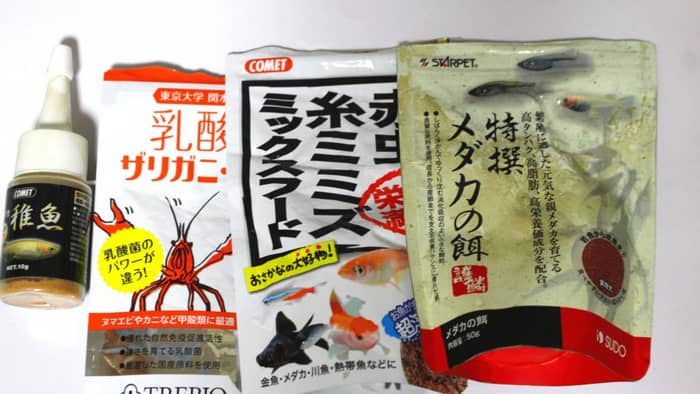

しっかりとした栄養確保

メダカの産卵と繁殖には、それ相応の栄養が必要になってきます。産卵のシーズンになったら、他の時期より少し多めにエサを与えてしっかりと栄養補給をさせましょう。特に『高タンパク』『高脂質』なエサは栄養価が高く、メダカの産卵にも結び付きやすいです。

もちろんエサの与えすぎは水を汚すことになるので、エサの量はその都度調整しましょう。

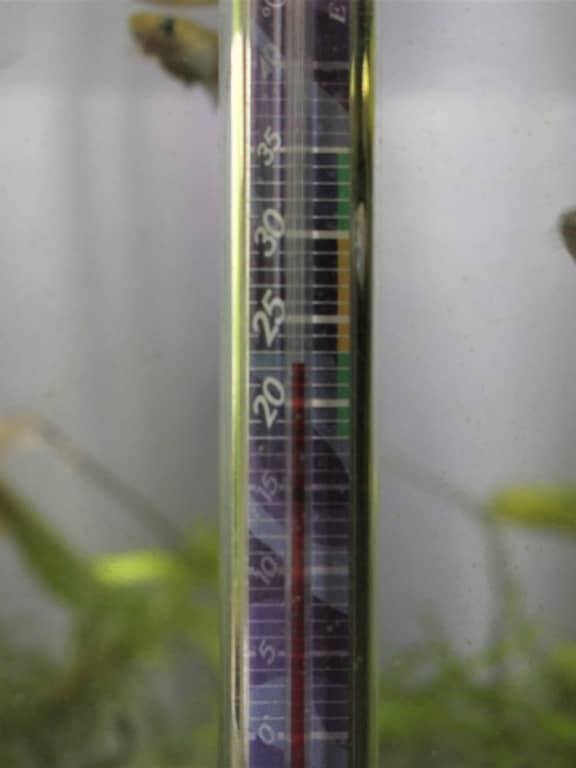

産卵に適切な水温

メダカの産卵が見られるのは春~秋にかけてです。飼っていての体感は、水温が20℃をこえると産卵が本格化する感じですね。

他のサイトも見る限りは、18~23℃くらいが目安のところが多いです。水温計があると随時水温が確認できるので導入しておきましょう。

- 水槽内の壁にくっつけるタイプ

- 水面に浮かべるタイプ

- デジタル水温計

など様々なタイプがあるので、使いやすい方を。なお冬のメダカは寒さであまり活動しなくなるのもあり、産卵はしません。逆に水温が30℃を超えるなどで水温が高すぎても卵を産まなくなるので、水温がただ高ければ良いわけでもありません。

ヒーターで水温を維持すれば、冬でも産卵することもあります。

ただし、自然の流れに逆らうぶんメダカの寿命が縮まるなど負担は大きいです。ヒーターを使う場合はその辺をわかった上で使いましょう。

適した日照時間(ライト)

メダカも明るい時間帯に活動的になり、暗くなるとあまり動かないという習性はあります。部屋の中では日光だけでは足りないので、ライトを使う必要もあります。ライトが外の太陽の代わりにもなりライトを点けている時間=日照時間、にもなるので、水槽用のライトも実はメダカの産卵に一役買っています。

ただし、24時間つけっぱなしだとメダカも動きっぱなしで体力を消耗してしまうので、時期にもよりますが1日12時間前後が目安です。

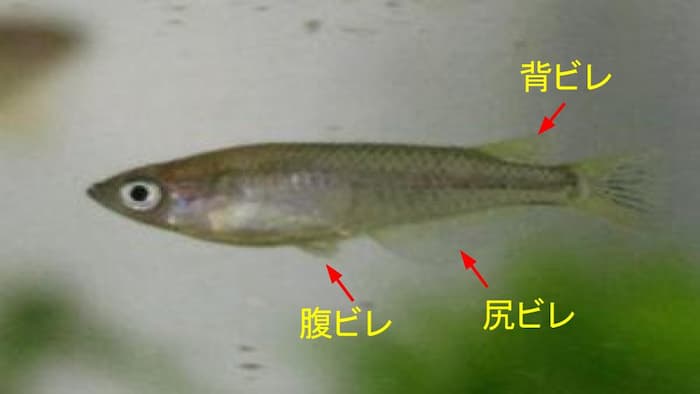

メダカはオスとメスをそろえる

オスとメスの両方がいなければ産卵・繫殖ができません。

お店にも通販も基本的にオスメスの指定はできませんが、ある程度まとまった数を買えばほぼ100%オスとメス両方がいます。背ビレと尻ビレの形や大きさがオスとメスで異なるので、ヒレに注目することで区別ができます。

産んだ卵は隔離しよう

- 親メダカが健康

- 栄養確保

- おおむね20℃以上の水温

- 適切な日照時間、ライトの点灯時間

- オスとメスがそろっている

これらの条件を満たしていればメダカは卵を産みます。卵は別の水槽や稚魚・卵用の飼育ネットに隔離しましょう。

メダカの卵をそのままにしておくと、大人のメダカが卵を食べてしまうこともあります。

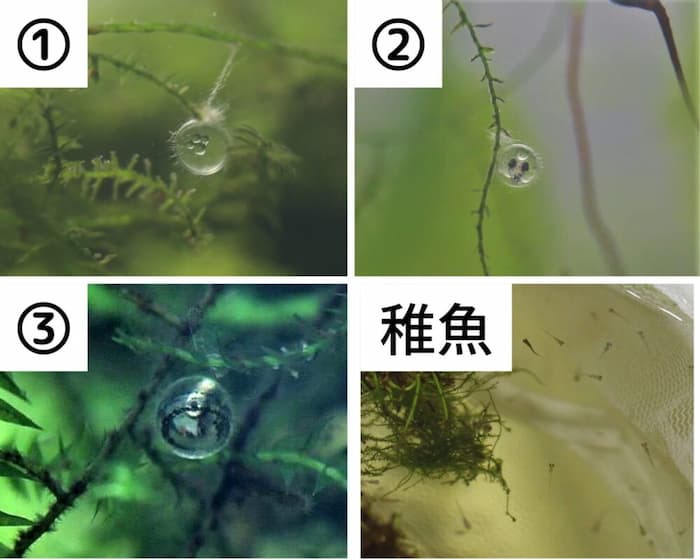

メダカの卵の変化の写真

メダカの卵は産卵直後から孵化までよく見ると中身が変化して見えます。卵を観察することで、今の段階やどれくらいで孵化するかもある程度分かります。

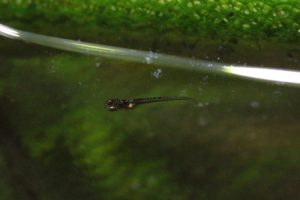

最初メダカはこのように腹に卵をくっつけて泳いでいます。卵は水草にくっつけるようにして産みつけられます。

孵化までの日数の基準としては、水温25℃だと約10日で孵化します。そこから水温が高ければ孵化は早まるし、水温が低ければ孵化は遅くなります。ただし、孵化を早めようと30℃以上の水温にするとメダカや卵に悪影響が出るのでほどほどの水温にしましょう。孵化は焦らずに。

ちなみにメダカの卵は大きさが1㎜くらいで肉眼でも見えますが、水草に産みつけられていると意外と見つけづらかったりします。また卵の中の状態も透けているとはいえ、肉眼では少し難しかったりします。

これ以降の卵の画像は一眼レフカメラで撮影したものをトリミングなどして編集しましたが、ルーペ(拡大鏡)などあると手軽にメダカの卵を観察することもできます。

産卵直後:中が透き通っている

卵の中にいくつか泡のようなものが見えます。ここから徐々にメダカの体ができあがっていきます。

少し時間が経つと:黒い目が見えて、体が少しずつできてくる

期間は水温などの状況にもよりますが、産卵から1週間くらい。目がありますね。このころには、心臓や血管といった内臓もできあがってきています。尾ビレみたいな部分もあるので、卵の中でメダカの体の形ができてます。

ここまで卵が育成できていれば、成長も順調と見て問題ないです。

孵化直前:全体の形ができて卵の中で動くこともある

さらに時間が経って産卵から10日くらい。さっきの写真との違いは目の周りが金色っぽくなっていること。実際のメダカに近い色で、こうなってくると孵化も間近です。

また、この時期になるとたまに卵の中の稚魚が動く(くるっと回る)のも確認できます。

孵化後。大きくなったら親メダカと同じ水槽へ

孵化した稚魚は、孵化から2,3日はお腹の中の栄養があるためエサは不要ですが、それ以降はちゃんとエサを与えましょう。稚魚用の粉末のエサがあるので、そちらを与えること。

通常のエサでは、粒が大きすぎてメダカの稚魚は食べることができません。

だいたい親メダカの半分くらいの大きさまで成長したら、親メダカと同じ水槽の移しても大丈夫です。早く移してしまうと、稚魚が親メダカに食べられることがあるので注意。

メダカが卵を産みつける場所を用意

メダカは産卵するときに、水草に卵をくっつけます。その水草もお店に行ったりショッピングサイトを見ると、実にいろんな種類があります。たくさんある水草の中でも卵を産みやすい水草、卵を産みにくい水草があるのです。

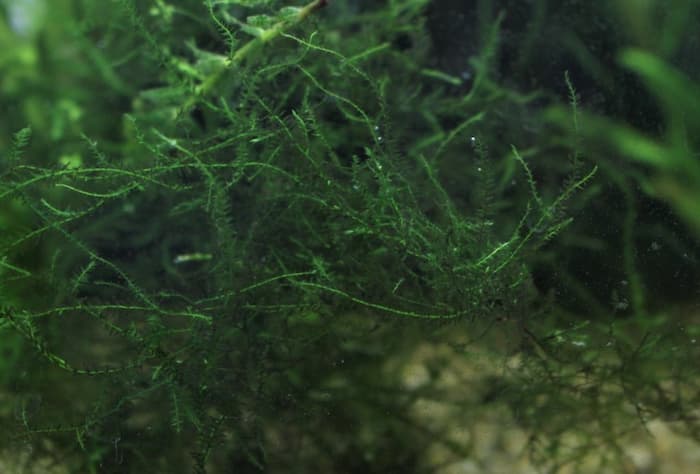

卵を産みつけやすい水草

数ある水草の中でメダカが一番卵を産みつけやすく、かつ卵の観察もしやすいのがウィローモス。細くて、細かい葉にはメダカも卵をくっつけやすいようです。ウイローモスを観察するといっぱい卵が付着しているなんてこともあります。

マツモ、ガボンバのようにウイローモスと似たような葉の形をしてるものでもOKです。この他、アマゾンフロッグピットやホテイアオイなどの浮草の細かい根に産みつけることも多いです。

卵を産みつけづらい水草

アナカリスなどのように大きい葉はメダカは卵を産みつけづらいようです。ただたまに卵がくっついている場合もあるので、まったく卵がないわけでもありません。それでもウイローモスなど細長い、細かい形をした水草のほうがメダカの卵が見られることは多いです。

産卵床を使うとより卵を採取しやすくなる

人工的に作られた産卵床も活用すると良いです。卵をくっつけやすい素材ですし、産卵床ごと親メダカから卵を隔離しやすいという点でオススメです。

色も濃い目のものが多いので卵を見つけやすいのも良いですね。

親メダカと卵は別々にする

メダカが産卵するにあたっての注意点は一つで、卵を親メダカから隔離すること。もし同じ水槽で卵から稚魚が孵化すると、稚魚が親メダカに食べられることがあるためです。卵が親メダカに食べられることもあります。

水草などで隠れ場所を作っておけば卵が食べられるのもある程度回避もできますが、確実に稚魚を育てたいのであれば別の水槽や容器に移しておきましょう。

画像のような稚魚用の飼育ネットもあります。親のメダカとは完全に仕切っておくことで同じ水槽内でも安全が確保できます。

孵化しない卵(無精卵)の特徴

メダカは1度の産卵で10個以上の卵を産みますが、全部の卵が孵化するわけではありません。実は孵化する卵・孵化しない卵は見た目でも区別できます。

無精卵という受精していない卵も一部あり、無精卵はどうやっても孵化しません

孵化しない卵の特徴は、

- 卵の中が白く濁ったような色

- カビが生えている(白い綿みたいなものがついている状態)

があり、このような卵は孵化しません。白く濁っていてカビが生えたような状態になるので、白く濁った卵を見つけたらピンセットを使ってとり除きましょう。卵を水道水につけたり、『メチレンブルー』を入れることでカビを予防することもできます。

メチレンブルーは白点病や水カビ病など観賞魚の病気の治療にも用いられます。

さらに卵の特徴として、健康な卵は、硬い・弾力があります。一方、死んだ卵はピンセットでつまむとすぐつぶれます。卵をピンセットでつまんだときの感触で卵が健康か死んでるかの判断も可能です。

メダカが卵を産まない理由

基本的にメダカが産卵する条件はそこまで厳しくないですが、時には産卵をしなくなることもあります。メダカが卵を産まない理由は主に、

- 水温が低すぎる(20℃を大きく下回ると産卵しない、もしくは少なくなる)

- 日照時間、ライトの点灯時間が短い

- オスとメスの割合が極端に偏っている(あるいはオスかメスどちらかしかいない)

- 水槽が狭すぎる

- 栄養不足(エサ不足)

あたりで、これらに気を付けながらメダカの飼育、繁殖をしましょう。

メダカの卵の管理は難しくない

メダカの卵、稚魚の管理をちゃんとする上で大切なのは、

- 健康な親メダカ

- ちゃんとエサを与え栄養を確保

- 低すぎない水温(20℃以上が目安)

- 長めの日照時間、ライトの点灯時間

- 卵や稚魚は食べられないように親から隔離する

- オスとメスが両方いるようにする

といったところです。いよいよ本格的にメダカの産卵・繫殖シーズンに入ります。メダカを増やしたい人は、ぜひ今回の記事をもとにチャレンジしてみましょう!

メダカ用品送料無料