著者:長池涼太

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

2013年からメダカを飼っていますが、メダカ以外の生物も同じ水槽で飼っています。

いろんな生物がいますが、今回の記事で取り上げるのは貝類。

貝と言ってもたくさんの種類がありますが、この記事では僕が飼ったり、関わりのある貝類を3つ紹介します。

各貝ごとに点数をつけていますが、あくまで実際に飼った上での個人の感想です。

メダカ飼育にオススメの貝の概要

| 生体 | オススメ度 | 繁殖 | 卵の有無 | コケ取りの効果 |

|---|---|---|---|---|

| タニシ | ほどよく増える | なし | ||

| 石巻貝 | 淡水では繁殖しない | 水槽の壁などに産むことがある (孵化しない) | ||

| フネアマ貝 | 淡水では繁殖しない | 水槽の壁などに産むことがある (孵化しない) | ||

| サカマキガイ | ものすごく増える | ゼリー状の卵をあちこちに産み付ける | ||

| カワコザラガイ | ものすごく増える (非常に小さいのでそこまで気にならない) | 卵は産むらしいが未確認 | ||

| キラースネール | 繁殖はするがそんなに増えない | 卵を1個ずつ産む |

オススメできるのはタニシ、石巻貝、フネアマ貝です。

この3種はコケを食べてくれますし、増えすぎないため水槽の景観も乱しません。

逆にサカマキガイやカワコザラガイはいわゆるスネール(害貝)と呼ばれる貝で、無尽蔵に増えるため水槽の景観も悪くなります。

タニシ。水質浄化

タニシの特徴。水を浄化する

元々、メダカと同じく水田やその付近に生息する生き物なのでメダカとの相性も良いです。

タニシの一番の特徴は濾過摂食(ろかせっしょく)。

濾過摂食(ろかせっしょく、filter Feeding)とは、動物のエサの取り方の類型の一つで、触手や鰓などを用いて漉し取る(濾過する)ようにエサをとるやり方を指す。主として水産動物に見られる。

よく発達した鰓や触手などを濾紙やザルのように用いて、それに引っ掛かるエサを食べる。この方法でエサをとる動物を濾過摂食者 (filter feeder) という。

濾過摂食『ウィキペディア(Wikipedia)』

タニシはこの性質を利用して、水の汚れの原因になる水中の有機物や植物プランクトンをこしとるようにして食べ水を浄化できます。

石巻貝と違い発生しているコケを直接除去する能力は少し低いですが、水の汚れの原因になる有機物を食べてくれるので、間接的にコケの発生を抑えて水槽を綺麗に保ちます。

繁殖。ちょうどいい繁殖スピード

タニシは卵は産みません。

卵胎生という繁殖形態で、稚貝の状態で外に出てきます。

そこまで大量に数十匹も稚貝を産むわけでもないので、増え方もそこまで極端ではありません。

石巻貝。水槽内のコケを取る

石巻貝の特徴。コケを食べてくれる

石巻貝の一番の特徴はコケを取る能力の高さ。

場合によっては1か月ほどで見違えるように水槽がキレイになることもあります。

デメリットは、淡水では繁殖はしない(産卵はするけど)ので飼育下で増やすのはほぼ不可能です。

汽水(海水と淡水の中間の塩分濃度の水)を作れば繁殖できるらしいですが手間がかかりますね。

繁殖。卵は産むが孵化しない

石巻貝は卵は産みます。

ただし野生の石巻貝は稚貝の一定期間を海で過ごし、ある程度成長してから淡水に戻るという生態なので淡水で飼育していても孵化しません。

イシマキガイ(石巻貝、石散貝)、学名 Clithon retropictus は、アマオブネガイ目アマオブネガイ科に分類される巻貝の一種。西太平洋沿岸に分布する淡水・汽水生の巻貝である。両側回遊型の生活史をもつ。

イシマキガイ Wikipedia

ただし、卵はそのまま残るので、スクレイパーなどの硬い物でこすって除去する必要があります。

卵は産みますが孵化することはないです。

繁殖は無理そうですね…

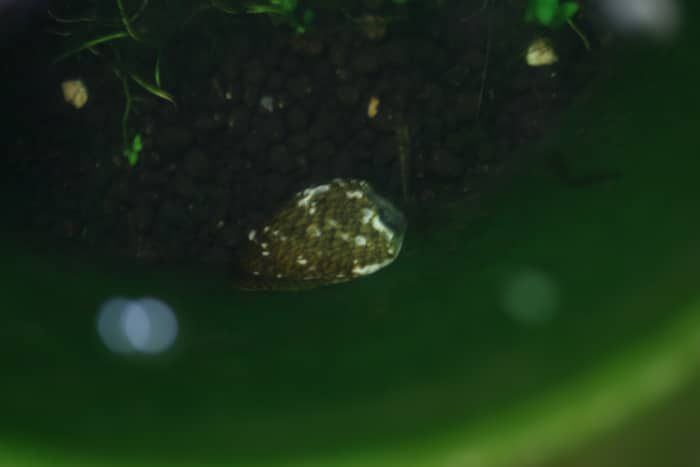

フネアマ貝

コケ取りの能力が最強

見た目は石巻貝そっくりですが、石巻貝と比べると平べったい形の貝殻が特徴。

そんなフネアマ貝の一番の特徴がコケ取りの能力が『最強』ということ。

コケだらけの小さい水槽で試したら1,2日でも目に見えてコケが減っていました。

石巻貝でも目に見えてコケを食べてくれましたが、即効性や1匹当たりのコケ取りで言うとフネアマ貝の方が上かもしれません。

フネアマ貝を扱っている店がそう多くない印象ですが、コケ取りの効果はトップクラスです。

水槽内で繁殖しない

元々汽水で繁殖しているため、フネアマ貝も普通に水槽で飼っていると繁殖することはありません。

ただしそのコケ取り能力の高さは1匹や少数でも十分に発揮するので、あえて増やさなくても十分にメリットはあります。

サカマキガイ(スネール・害貝)

サカマキガイの特徴。いわゆるスネール

あえてサカマキガイを飼う人もいますが、少数派のようで基本的にはスネール(害貝)の位置づけですね。

他の貝類と同じく(少し)コケを食べたり、他の生物の死骸やエサの食べ残しを食べてくれますが、一番の特徴は繁殖能力の高さです。

スネールと呼ばれる貝は、他にもモノアラガイやカワコザラガイ、ヒラマキガイ(ラムズホーン)などがいます。

繁殖。いくらでも増える

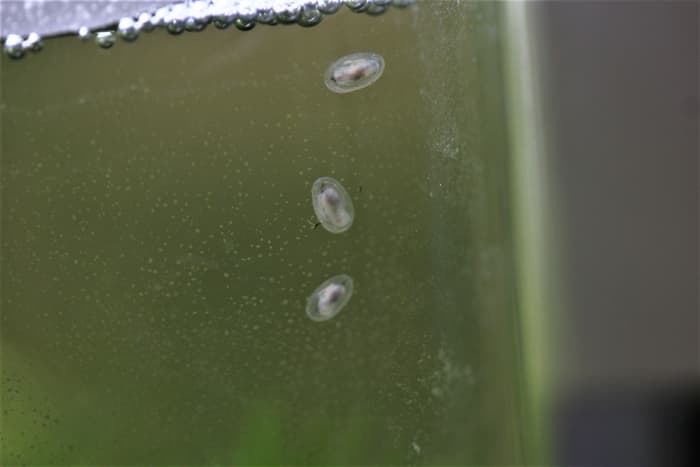

繁殖のときは、写真のようにゼリー状の卵を産みつけます。

水槽の壁、水草などいろんなところに産みつけますので、要注意。

初心者だとメダカなど他の生き物の卵と間違えることもあるようですが、メダカの卵はゼリーに包まれたりはしてないです。

さらにサカマキガイは雌雄同体のため1匹だけでも産卵・繁殖できます。

雌雄同体(しゆうどうたい)とは、一般に、雄の生殖器官と雌の生殖器官を一個体に持っているものを言う。そうでないものは雌雄異体(しゆういたい)という。植物の場合にはそれぞれ、雌雄同株(しゆうどうしゅ)、雌雄異株(しゆういしゅ)という。

雌雄同体の場合、雄の生殖器官と雌の生殖器官が別々に存在し、機能する。

雌雄同体 Wikipedia

そのため、繁殖スピードはかなり速いです。

1匹でもいるといつのまにか10匹単位で増えていることもありました

繁殖を抑えて少数に留めれば多少のメリットもありますが、現実的には難しいためサカマキガイの飼育はあまりオススメできません。

基本的には除去しよう

ちなみにサカマキガイ販売されていることはほとんどありませんが、水草を購入するとそれに意図せずにくっついていることもあります。

なのでそれが嫌な人は専用の薬品を使って、あらかじめサカマキガイやその卵を取り除くことをオススメします。

収拾がつかない場合は、最悪水槽をリセットする必要があります。

増えてからのサカマキガイの除去はかなり面倒。

基本的に1匹1匹除去するしかいないので、早めの対処がポイントです。

カワコザラガイ(スネール・害貝)

カワコザラガイの特徴。とにかく小さい

透明で大きさも肉眼で何とか見えるくらい。

水草など生い茂った場所にいると見つけづらいです。

サカマキガイと同じく、水草や岩などに紛れて水槽にいつの間にか混入していることが多いです。

繁殖力がえげつない。早めに除去しよう

とにかくよく増えます。

サカマキガイと同じくスネール(害貝)に分類されています。

後から除去しようとするとめんどうなので、見つけ次第早めに除去することをオススメします。

メダカなどに直接危害を加えることはありませんが、増えすぎることによる景観の乱れやフンで水を汚すなど地味なデメリットはあります。

キラースネール

ただしスネール発生時はいると便利

貝だけどスネールを食べてくれる

上記のサカマキガイやカワコザラガイといったスネールを食べてくれます。

スネールの駆除というと1匹つまみ出したりなど意外と面倒ですが、キラースネールを入れておけば勝手に食べてくれるのでいつのまにかスネール駆除が進んでいるなんてことも。

通常時も特にメダカに悪影響などはないので、普通に飼育する分にも問題ないです。

基本的にメダカと同じような環境で問題ない

熱帯原産のため最適な水温はメダカより少し高めですが、それを除けばメダカと同じ環境で問題ありません。水温も20℃台半ばなのでヒーターを入れていれば特に気にすることはないです。

スネールが主食ですが、メダカのエサの食べ残しなども他の貝同様に食べてくれるのでよほどきれいな環境でない限りはキラースネール用に会えて餌を与える必要もないです。

貝類の区別のポイント

- タニシは典型的な巻貝の形で殻の頂上が白い

- 石巻貝は丸みを帯びていて殻の頂上が欠けている

- フネアマ貝は石巻貝より平べったい形でコケ取りの能力は最強クラス

- サカマキガイはタニシや石巻貝より小さく、細長い

- カワコザラガイは殻が透明でとにかく小さい

見た目でいうと貝殻の形や全体の大きさが判断のポイントですね。

ところで、

買った覚えのない貝がいる!

ということを聞くことがあります。

このケースで出てくる貝はスネール(サカマキガイ、カワコザラガイなどの害貝の総称)で間違いありません。

スネールは小さいので水草に紛れることがありますし、卵も見た目は分かりづらいので水草に紛れることがたまにあります。

なので、意図せずに発生している貝はスネールの一種と思って良いです。

メダカと一緒に飼うなら石巻貝やフネアマ貝、タニシが無難

| 生体 | オススメ度 | 繁殖 | 卵の有無 | コケ取りの効果 |

|---|---|---|---|---|

| タニシ | ほどよく増える | なし | コケというよりは水質浄化の効果がある | |

| 石巻貝 | 淡水では繁殖しない | 水槽の壁などに産むことがある (孵化しない) | コケをよく食べてくれる | |

| フネアマ貝 | 淡水では繁殖しない | 水槽の壁などに産むことがある (孵化しない) | コケをよく食べてくれる (コケ取りとしては最強クラス) | |

| サカマキガイ | ものすごく増える | ゼリー状の卵をあちこちに産み付ける | 一応エサの食べ残しを食べるが微々たるもの | |

| カワコザラガイ | ものすごく増える (非常に小さいのでそこまで気にならない) | 卵は産むらしいが未確認 | 一応エサの食べ残しを食べるが微々たるもの |

今回の記事ではメダカを飼う水槽をベースに貝類の紹介をしました。

貝を飼育するなら石巻貝やタニシ(コケが気になる場合はフネアマ貝)をオススメします。

貝類メリットは「水槽内の掃除」が大きいので、水槽の掃除屋として導入しましょう。

メダカ用品送料無料