著者:長池涼太(ブラック企業研究家)

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

ビオトープ管理士の試験は、主に生態系とそれにともなう街づくりについての資格試験です。

そんなビオトープ管理士ですが、けっこう知名度は低い。

僕も生き物についてしっかり勉強しようといろいろ調べているときに行きつきましたから。なので今回は、そんなビオトープ管理士がどういうものかを実際に受験した僕が紹介していきます。

ブラック企業研究家

長池 涼太

職業紹介責任者の資格所持。大学でのブラック企業に関する授業登壇の実績あり。当メディア涼しく生きる運営。

ブラック企業において過労死寸前の長時間労働やパワハラを経験。その経験をもとに大学などでブラック企業の実態やブラック企業で壊されたキャリアの再生方法等を解説。

ビオトープ管理士試験について

その名に冠するビオトープ[BIOTOP]とは、生きもの[BIO]と場所[TOP]から成る言葉(ドイツ語)で、地域の野生の生きものたちが生息・生育する空間を指しています。

つまりビオトープ管理士に期待されるところは、このビオトープをいかに増やしていくのかということであり、かつ、それをまちづくりやくにづくりなどの広域的な視点から効果的に行うこと、となります。

ビオトープ管理士公式サイト

ビオトープは、『自然と人の共存』をテーマにしています。級は、1級と2級があり大きくわけてさらに2種類あり、

- ビオトープ計画管理士(1級と2級)

- ビオトープ施工管理士(1級と2級)

があります。試験では計画管理士か施工管理士どちらかを選択します。

「計画管理士」は街づくりのプランナー、「施工管理士」は現場担当の技術者の位置づけです。2級はどちらも年齢制限や実務経験などはなく誰でも受けることができます。ただし1級は、2級を取得したうえで一定年数(学歴や保有資格で変動)の実務経験が必要とされています。受験者の層も2級は受験資格がゆるいため、学生や20代の受験者が大半です。

ビオトープ管理士試験の筆記試験について

生態学。高校~大学の生物レベル

生態系についての問題ですが中3の理科でも触れるので、塾講師の経験も役に立ちました。高校や大学で習った知識も役に立つので、やりやすいです。大学で生物系の授業をとった人であれば、復習みたいな問題がほとんどです。

覚える量こそ多いですが、用語を押さえれば答えられる問題がほとんどなので確実に点を取っておきたいエリアです。個人的には高校の生物レベルの知識があればだいたいわかるかと思います。

ビオトープ論。生態学に近い話

ビオトープの定義は「人工的に川や池を作って、生物が生息しているその空間」としています。そのビオトープについての知識を広く聞いています。やってみた感じ、生態論に近いことを問われている感じです。

生態学と同じ暗記主体ですが、より専門性が増した印象。高校生物レベルから少し大学レベルにも突入した感じでしたね。

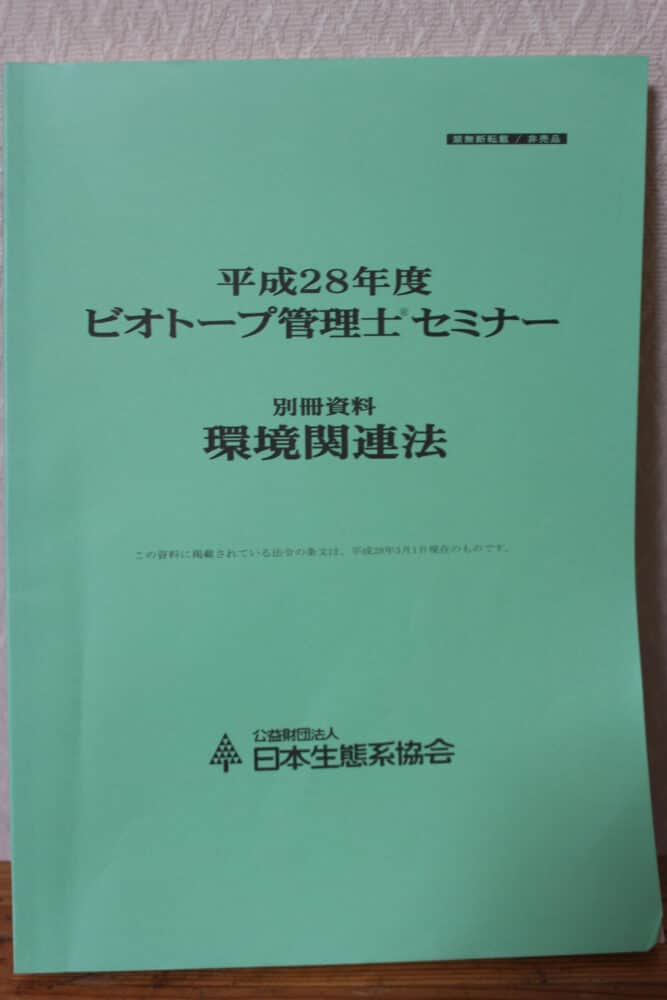

環境関連法。環境保全についての法律や条約

環境関連の法律や条約などについての問題ですが、理系出身の人にとってはここが課題です。エコ検定でも法律の問題はありましたが、やりづらかった・・・。細かいところまできかれるので、一つ一つの法律などをしっかり覚えなければいけません。法律などけっこう文系っぽい話が多いので、理系にとっては一番やりづらい問題かもしれません。

生物学の知識はもちろんですが、環境関連法については条約や法律など文系要素も多めな印象でした。

特に理系の場合は環境関連法が一番とっつきにくいかもしれないので要注意です。公式サイトで環境関連法の資料も有料で入手できるのであると役立ちます。

計画部門。自然と街づくりの知識

ビオトープ管理士は2種類あります。

- 計画管理士:いわゆるプランナーの部門

- 施工管理士:現場での施工を行う部門

僕は計画管理士で受けるので、ビオトープを作るときのことや街づくりのことを問われます。生態学やビオトープ論にかかわる問題もあるので、そこまでやりづらい感じではないですかね。文系の人でも街づくりについての知識がある人はやりやすいかも。

施工管理士の部門は、造園や工事に関する知識が必要です。

僕が受けた計画管理部門(2級)の場合は、街づくりやプランナーの要素があった印象ですね。施工部門も同じく街づくりの要素はありますが、プランナーというよりは工事の要素が強いです。

小論文。過去問で文章をしっかり練る

2,3回ずつ解いた感じで環境関連法以外は合格ラインの6割くらいはとれてました。それから、筆記試験に加えて小論文があります。テーマは毎回試験ごとに変わるようですが、本番では3つのテーマが用意されていて、1つ選択して400字以内で答えるという形式です。合格基準は、「可」と「不可」の2段階評価で「可」がつけば大丈夫です。可の明確な基準まではわかりませんが、ビオトープ管理士として考え方や行動が適切であればOKだそうです。

過去問と同じような問題だったので、過去問を見てある程度どんなことを書こうかを事前に考えておくと本番でも困らなそうです。実際過去問で文章がしっかり練れれば、本番もそこまで困りませんでした。市販のテキスト・過去問でも1回分は問題の見本があります。

ビオトープ管理士試験の勉強方法

ビオトープ管理士の勉強は、ひたすら過去問をこなすことになります。ただ、市販の過去問だと1回分しかないので、公式サイトから5回分が収録されている過去問も買っておいたほうが良いです。

小論文は過去問と本番でかけ離れたことは問われていないので、過去問をしっかり文章を書くことができれば本番でも上手く対応できます。とにかく大事なのは、過去問をコンプリートすること。

むしろ過去問以外に有効な勉強方法がない気もします。

難易度・合格率。簡単ではない

小論文以外の難易度は難しい順に、

- 環境関連法(ゴリゴリの法律、条約)

- 計画部門

- ビオトープ論

- 生態学(高校生物がわかれば楽)

という印象でした。僕は大学の農学部出身で理系だったので、法律や条約関係は高校、大学でそこまでやってないので難しかったです。また生態系の問題も大学レベルの問題だったのでしっかり勉強してないときつそうでした。

逆に文系の方だと環境関連法は簡単だけど、ビオトープ論や生態学が難しく感じるかもしれません。合格率は例年2級で50%、1級で30%くらいです。

1級は筆記試験、小論文に合格した後、別の日に口述試験(例年その年の12月頃)もあります。口述試験も合格したら、ビオトープ管理士1級の合格です。

ビオトープ管理士は、どんな仕事に役立つ?

自然に興味のある人でないとビオトープ管理士という存在を知らない人がほとんどです。ただ県庁・市役所の土木系の職種では評価はされるようです。試験の中でも公園や自治体の話は出てきますからね。

また、建設会社に勤めている知り合いも

ビオトープ管理士の資格を持ってる人が会社に欲しい

と言っていたので、建設業界で必要としている会社もあるようです。ハローワークで求人見たときも、やはり一部の建設系の会社でビオトープ管理士を持っている人を優遇みたいなことは書いてありました。

マイナーな資格ですが役立つところでは本当に役立つので、建設業や街づくりに関わる仕事にはオススメの資格です。

ビオトープ管理士試験を受ける上での注意点

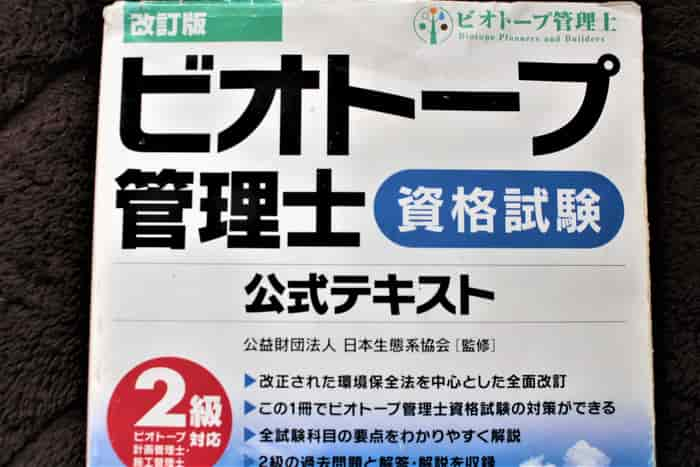

テキスト、過去問がなかなか売ってない

資格試験を受けるときに、本屋に行ってテキストや過去問を買うとも思いますが売ってるところはあまりありません。テキストであればある程度大きい本屋(茨城県でいうと川又書店)に行けば売ってることもたまにあります。

ただ、過去問に関しては市販されていません。テキストにも過去問はありますが1回分のみですし、Amazonとかでも過去問は売ってません。過去問(5年分)を手に入れるには公式サイトからの申しこみしかありません。

FAXか郵送で申込書を送り、郵便局などで払いこみをするという手間はかかります。

過去問といっしょに『環境関連法』の資料も入手しておくと、一通りの法令が載っているので環境関連法の勉強にも役立ちます。環境関連法の資料と5年分の過去問については、公式サイト以外からの入手はできないのでなるべく購入しておきましょう。

過去問・資料の申し込みはコチラ:ビオトープ管理士公式サイト

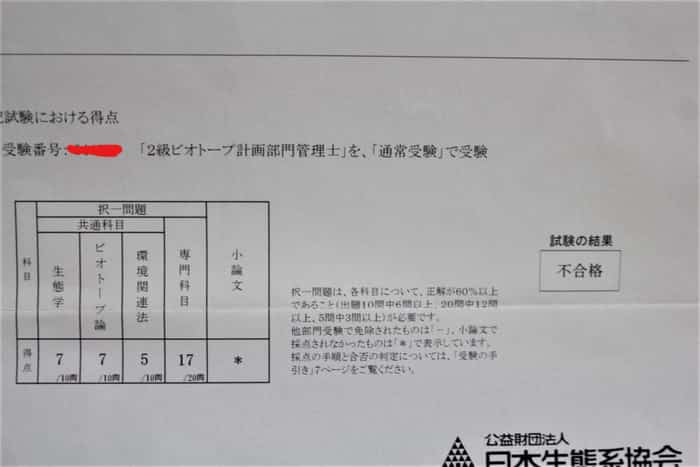

1つの大門でも6割を割ったら即不合格(これで落ちました)

ビオトープ管理士試験の大問で「生態学」「ビオトープ論」「環境関連法」「計画(施工)部門」の4つがあると触れましたが、正答率6割を割る大問が一つでもあったらその時点で不合格になります。

僕は環境関連法が6割(10点中6点以上)に満たなかったので問答無用で落ちました。このように6割に達しなかった科目があると、小論文は採点すらされないようです。

生態系をより勉強したい方はぜひ受けよう

ということでビオトープ管理士試験の概要でした。

マイナーな資格試験ではありますが、生き物や生態系に興味のある方は受けておくべき試験。近年は絶滅危惧種に指定される生物が増えているので、ビオトープ管理士試験で得た知識を活用して様々な生物を救ったり、環境を守っていきましょう!

▼勉強に必須なテキスト↓