著者:長池涼太(ブラック企業研究家)

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

2025年10月22日にSNSでも話題になりましたが、「退職代行モームリ」に警視庁の家宅捜索が入りました。

退職を考えている人や、退職代行の利用を検討している人にとって、決して他人事ではありません。今回の件で何が問題だったのか、そしてこれから退職代行サービスはどう変わるのか、利用者が注意すべきことを整理します。

ブラック企業研究家

長池 涼太

職業紹介責任者の資格所持。大学でのブラック企業に関する授業登壇の実績あり。当メディア涼しく生きる運営。

ブラック企業において過労死寸前の長時間労働やパワハラを経験。その経験をもとに大学などでブラック企業の実態やブラック企業で壊されたキャリアの再生方法等を解説。

退職代行モームリに家宅捜索──何が起きたのか

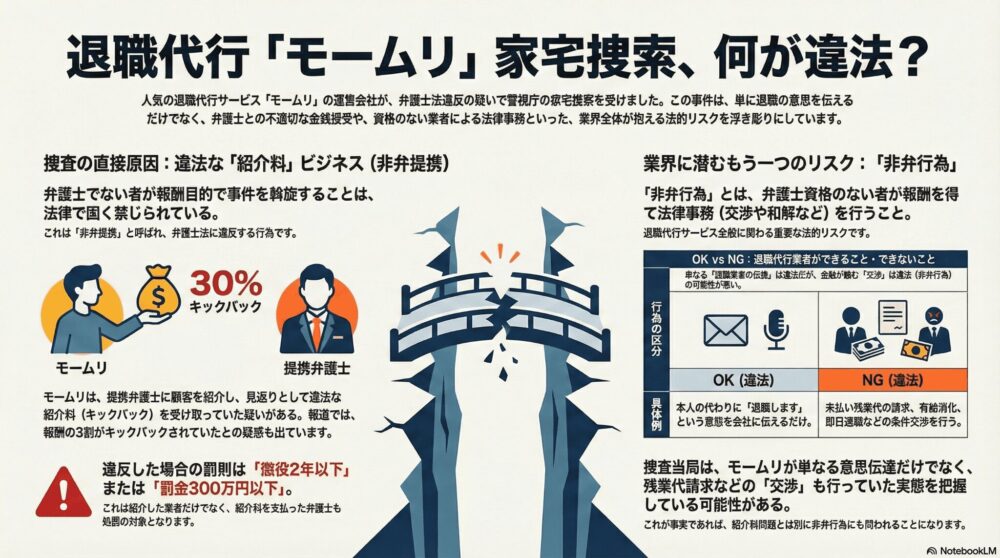

2025年10月22日、退職代行モームリを運営する株式会社アルバトロスに対し、警視庁が家宅捜索を行いました。報道によると弁護士法違反の疑いで、弁護士への業務斡旋を行い報酬を受け取っていた可能性があるとのことです。

さらに、モームリの社員が有給消化や退職金、残業代などの交渉を行っていたとされるケースもあり、これが「法律事務」にあたる可能性が指摘されています。家宅捜索当日はモームリは業務停止状態で、依頼していた利用者にも影響が出ています。

10月24日には業務を再開したそうです。

弁護士法違反とは?「伝達」と「交渉」の境界線

東京弁護士会も退職代行に関して注意喚起をしていた

弁護士法では、弁護士資格を持たない人が報酬目的で法律事務を行うことを禁じています。この点は東京弁護士会も声明を出しています。

弁護士等でない者が、法律的な問題について、本人を代理して相手方と話をすることは非弁行為です。

残業代は、労働基準法に基づき認められた労働者の権利です。そして、残業代の有無、具体的な金額の算定は、法律的な問題です。

本事例では、業者は、本人に代わって、法律的な問題について話し合い(交渉)を行った結果、残業代が支払われることになっています。このような業者の行為は、非弁行為です。

(中略)弁護士法

退職代行サービスと弁護士法違反に関する注意喚起|東京弁護士会

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)

第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

これに該当する行為の一例が「相手(会社)との交渉」です。

- ✅ OK:退職の意思を『伝える(伝達する)』だけ(例:「〇〇さんは退職の意思をお持ちです」)

- ❌ NG:有給消化・残業代・退職金等の『交渉』をすること

ちなみに労働組合による交渉も問題ないです。労働組合の場合は弁護士と違い法律の相談や訴訟の対応はできない点に注意。

このため、本来は退職代行サービスを運営できるのは、

- 弁護士が運営する「弁護士法人」

- 労働組合

のいずれかに限られるとも言えます。

ただし退職代行の中でも本当に「交渉をしない」「退職の意思の伝達のみ」であれば弁護士、労働組合以外の退職代行でも合法とは言える可能性はあります。

『通知だけ』のスタンスでも結局交渉が必要になるケースは多い

ただし一部の民間企業運営の退職代行の中には「退職の意思の通知だけ」に徹するスタンスをとっているところもあります。本当に通知だけであれば特に違法要素はないのですが、実際に退職をする際は退職の意思を伝えるだけでなく、有給の取得や消化、対象であれば退職金の受け取り、場合によっては未払いの残業代やハラスメント等による損害賠償のやり取りも発生することがありますが、これらはまさに『交渉』が伴うため、単なる民間の退職代行がやってしまうと非弁行為となる可能性が高いです。

僕も何度か退職は経験していますが、自力で辞めた時も有給の消化や事務的な話がかなりあったので、退職代行において交渉を伴わないのはかなりのレアケースだと考えられます。

安全な退職代行サービスを見分けるチェックリスト

退職代行の利用を考えている人は、次の点を確認してみましょう。

- 運営元が弁護士または労働組合か(株式会社など民間企業になってないか)

→「弁護士監修」「労働組合提携」という文言があっても実際に対応するのは民間企業(素人)のことも多い。 - 料金が極端に安くないか

→安さの裏に、法的にグレーな運営が隠れているケースも。 - 運営会社の情報が明記されているか

→住所・代表者・法人番号が掲載されていないサイトは危険。

特にホームページの会社概要などに記載されている運営元は非常に重要です。民間の退職代行は会社によっては「弁護士監修」「労働組合提携」などを謳うこともありますが、実態としては無資格の社員が対応していることも多いので注意しましょう。

退職代行を使うべき人・使わない方がいい人

退職代行を使うべきケース

- 上司からのパワハラ・暴力などで、直接話すのが危険な場合

- 精神的に追い詰められて、会社と関わる余裕がない場合

特にブラック企業においては退職を伝えること自体に危険が伴う場合もあります。また日常的にハラスメントを受けてメンタルをやられたり、長時間労働で体がボロボロだと会社を辞めようにも辞めることを伝える気力すらないことも多々あります。

このようなケースでは、弁護士または労働組合運営の退職代行を利用するのは有効な手段です。自分の身を守るための「セーフティネット」として、必要な存在です。

退職代行を使うべきかどうかしっかり見極めましょう。

退職代行を使わない方がいいケース

- 「気まずいから」「面倒だから」という理由だけの場合

- 自分で退職を伝えられる状況なのに、避けるために使う場合

退職を自分の言葉で伝えることには、「区切りをつける」「交渉力を養う」といった経験的価値もあります。逃げるためではなく、『守るため』の手段として使う意識が大切です。退職代行を使う場合、早ければ即日に辞められるメリットもありますが、早く辞められるということは、言い換えれば何の準備もなく退職、無職になるとも取れるので場合によっては早く辞められること自体がリスクになることもあります。

普通に退職すれば2週間や1か月など退職までの猶予があるので、その間に転職活動を進めることもできます。

今後の退職代行業界はどうなる?

今回のモームリの件をきっかけに、退職代行業界は見直される可能性があります。細かいところは今後の警察の動き次第ですが、違法性の高い退職代行サービスは淘汰され、法的に安全な退職代行(弁護士・労働組合が運営の退職代行)へのシフトが進むと考えられます。

退職代行に関しては批判もありますが、少なくとも退職代行そのものが違法なわけではありません。退職代行という仕組み自体は、「辞められない人を助ける仕組み」としていわゆるセーフティーネットのような立ち位置として必要です。ただし、「安さ」「スピード」だけで選ぶ時代は終わり。これからは『安心して辞められる違法ではない退職代行を選ぶ時代』になります。

だからこそ退職代行を利用する側の人も、そもそも退職代行を使わないと本当に辞められないのかを考えたり、退職代行業者の選定をしっかりしてほしいです。その上でもし退職代行を利用するのであれば、労働組合もしくは弁護士・弁護士法人が運営する退職代行を利用しましょう。

まとめ:退職代行を『使う側』にも選ぶ責任がある

- 退職代行モームリは弁護士法違反の疑いで家宅捜索を受けた。

- 「伝達」と「交渉」の線引きを理解しないまま運営していた可能性がある。

- 退職代行を使うなら、弁護士・労組運営を必ず確認。

- 退職代行は“逃げ道”ではなく、“安全に辞めるための最後の手段”。

今回の家宅捜索の件は決してモームリだけの問題ではなく、ほかにもあるであろうグレーもしくは違法な退職代行への影響も少なからずあるでしょうし、何より退職代行業界に対する問題提起の機会にもなると考えられます。なお現時点では仮に退職代行業者が仮に罪に問われることがあっても、その退職代行を利用した人が同じく罰せられる可能性は低いと考えられます。

ただし、それでも退職代行を利用する側の人(労働者)、特に退職代行の利用を検討している人は今回の件は決して他人事とは思わないでほしいです。

もし退職代行をお使いの際は非弁行為などの違法行為に手を染めていない安心・安全な業者を選びましょう。