著者:長池涼太(ブラック企業研究家)

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

ここ数年、「退職代行」を使って会社を辞める人が増えています。上司からのパワハラや職場の圧力、精神的な限界など。自分で退職を伝えるのが難しい環境がある以上、退職代行という仕組みは必要なセーフティネットです。

ただ、ある程度余裕がある人には伝えたいことがあります。それは「自分の口で退職を伝えることで得られるものが、実はけっこう大きい」ということです。

ブラック企業研究家

長池 涼太

職業紹介責任者の資格所持。大学でのブラック企業に関する授業登壇の実績あり。当メディア涼しく生きる運営。

ブラック企業において過労死寸前の長時間労働やパワハラを経験。その経験をもとに大学などでブラック企業の実態やブラック企業で壊されたキャリアの再生方法等を解説。

自分で退職を伝えるのって意外と大事

最近は退職代行を使う人も増えたり、退職代行の業者も増えています。人によっては複数回退職代行を使うケースもあるそうで「何かあれば退職代行を使えばいいや」と思ってる人もいるのではないでしょうか?実際ネット上を見ると退職代行を1回2回どころか10回以上使ってなんて人もいるそうです。

もちろんブラック企業においては退職代行を使ってでも辞めることは良いと思いますが、会社に何の非もない状態で退職代行を使うのは会社からしても余計な仕事が増えるなどのリスクがあります。

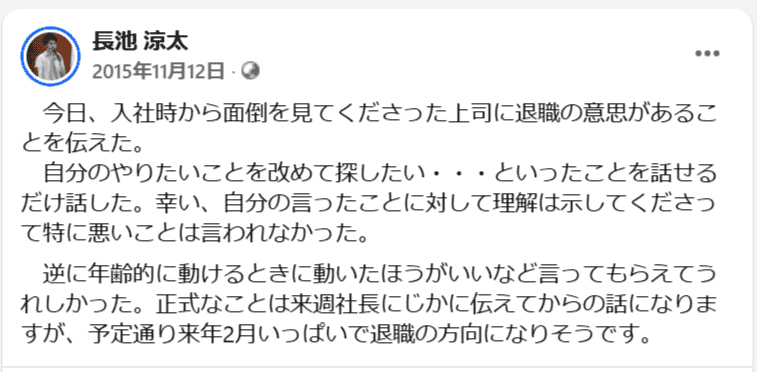

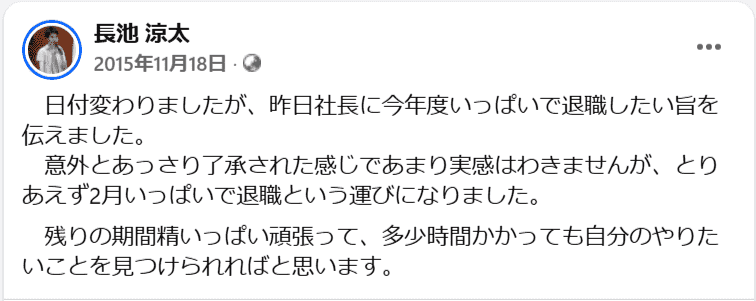

そういう僕は2016年に4年勤めた学習塾を辞めていますが、当時は退職代行もなかった時代のため僕は自分で会社に退職の意思を伝えて会社を辞めました。会社に退職の意思を伝えた時が人生で一番緊張したと今でも思うくらいですが、僕としては自分で退職を伝えたことによって得たことやわかったことがたくさんあったと思っています。

それらを今回の記事で解説しています。

自分で退職を伝えることで得られるもの

自分の言葉で区切りをつけられる

「辞めます」と自分の言葉で伝えるのは、勇気がいります。でもその一言は、過去の自分との区切りでもあります。

退職代行を使って他人に代わりに伝えてもらうと、確かに楽にはなりますが、どこか『途中で切れた』ような感覚が残ることもあります。一方で自分の言葉で伝えると、「ここまで頑張った」と素直に思えるし、次に進む心の整理がつきやすいです。

伝える練習になる

退職の話をするのは、社会人にとって大きな“交渉の練習”でもあります。相手の反応を予測しながら、自分の意志を明確に伝える。この経験は、転職活動やフリーランスとしての仕事にも活きます。

上司との会話がうまくいかなくても問題ありません。「自分で伝えた」という事実そのものが、今後の自信の土台になります。

万が一、退職を伝えても話がまとまらなかったり、会社の人からいろいろ言われるなどで収拾がつかなくなったらそのときには最後の手段として退職代行を使いましょう。

人間関係がしこりになりにくい

きちんと話して退職すると、意外と職場の人たちも少なくとも表面上は「お疲れさま」「がんばってな」と送り出してくれるものです。たとえ不満があったとしても、自分で伝えることで『誠実さ』が伝わり、関係を壊さずに済むことが多いです。

あとあとどこかで再会したときに気まずくならない。これも自分で伝えた人だけが得られる後味の良さです。実際僕も塾を辞めた後に塾の教室をの近くを歩いていたら、何度か当時の上司と鉢合わせたことがありました。僕の場合は円満退職だったので普通に雑談しましたが、元いた会社の近くをうろついたり同業他社など転職先によっては再会の可能性も十分にあります。

特に最近は『出戻り転職』という元いた会社に戻る(転職する)ケースもあります。僕の知人でも出戻りをした人が何人かいますが、これも退職代行などを使わず円満に退職できたからこそできるものです。実際に出戻りをした知人たちも共通していたのが元いた会社との関係は良好であったり、それなりに評価を受けていたといった共通点はありました。

実際どんな感じで辞めるのか

自分で退職を伝えることが大事なのは頭ではわかりつつ、僕もそうでしたが一番の悩みの種は「何を言うか」「どういう流れで辞めるか」あたりかと思います。ここでは僕が塾講師を辞めたときの流れを解説しています。

まずは直属の上司に伝えた

まず一般的な企業、ある程度の規模以上の企業だと人事部があるので、基本的にはそこを通すことになることが多いです。ただし地方の小さめの会社だとそもそも人事部がない会社もあります。また人事部がある場合も含めても、一番初めに誰に伝えるかでいうと『直属の上司』(もしくは一番お世話になった上司)が一番無難だと考えられます。

例えば僕がいた塾も人事部はなく、実質社長がすべての窓口になっていましたが、仮に社長にいきなり「辞めます」と伝えると、上司からすれば「なんで何の相談もなかったんだ(何も言ってくれなかったんだ)」となってしまい、関係がギクシャクしてしまうことも考えられます。

僕の場合は、入社当時から研修担当という形でいわゆる『メンター』のような形で直属の上司がおり、入社当時からいろいろと面倒を見ていただいていたので、まずはその人に伝えその後社長に伝えようと思いました。

まずは一番お世話になった上司に退職の意思を伝え、そのあとに会社の窓口である社長に伝えようと僕の中での流れを作りました。

ネガティブな理由は極力言わない

誰に退職の意思を伝えるかがハッキリしたところで、もう一つの問題が「辞めるのを伝えるために何と言えば良いか?」。これは当時の僕にとっても最大の悩みでした。下手な言い方や言うことを間違えると辞めること自体を止められるなど余計に話がこじれるかと思い、この点は1,2か月くらいかけてじっくり考えました。給料が低い、休みが少ないなど会社の不満を理由にすると、いざ伝えるときの空気感もかなり重くなると考えられたので、なるべく角が立たない形の言い方をしようと思いました。

そして当時の僕は同時の辞めた後のことも考えていて、大学で農業を専攻していましたが元々農業など自然・生き物が好きなこともあり「自然にかかわる仕事がしたい」と思うようになりました。そのこともあり、上司と社長には

前々から夢としてあったのですが自然にかかわる仕事をしたい。そして新しいチャレンジをする上でも20代のうちにやっておきたいと思い、そのため今年度いっぱいでの退職をしたいです。

という形で伝えました。

幸い僕の熱意等が伝わったのか上司からも社長からも引き止めたりいやなことを言ってくることは全くなく、特に上司は転職経験もあったことから転職に関して軽くアドバイスをくれました。

ハラスメントが横行してるなど社内の人間関係が崩壊してる場合は別ですが、そうでなければ辞めるにあたっての理由や熱意をしっかり言えば会社も理解してくれます。

なお余計な混乱を避ける意味で、仲の良かった同僚や後輩には会社から正式に発表があるまでは、僕から会社を辞めるなどの話は一切しませんでした。この点はあらかじめ退職を伝えた直属の上司からも「会社が言うまでは社内の人には言うな」とクギを刺されました。

伝えてから辞めるまでの間の変化

会社側に辞めるのを伝えたのが11月で、実際に辞めるのは会社における年度末の2月いっぱいとしました。そのため会社に退職の意思を伝えてから辞めるまでの約3か月間はまたそれまで通り仕事に励みました。

それまでは病院からもドクターストップがかかるくらいに体調が悪化したりなど体の状態はかなり悪かったですが、退職の意思を伝え退職が確定したことで、肩の荷が降りたような感覚はありました。そのおかげかプレッシャーも減り、それに関連してか体調も回復の兆しを見せました。

辞めるのが確定したことで会社を見る目線もこれまでとは変わり、フラットな目線で会社を見るようになりました。受験直前の時期もあり相変わらず長時間労働はありましたが、冷静に考えるとあくまで労働時間こそ長いですが、社員との関係性は良く、ほかの職場と違って上司からのハラスメント等もありませんでした。そう考えると辞めるとはいえ「案外この職場も悪くない」みたいに妙に冷静になれた部分もありました。

また僕が辞めることで、僕が担当していたクラスは次年度は当然別の講師が担当することになるので、自分が担当していた教室やクラスの引継ぎもちゃんとしました。

辞めるまでの猶予期間で転職活動を進められる

僕が塾に退職の意思を伝えてから実際に辞めるまでは約3か月間の期間がありました。この間、仕事は普通にこなす一方で休日はジョブカフェなどに行き、履歴書や職務経歴書、目指す業種などのアドバイスを職員の方から適宜いただいき地道に転職活動を進めていました。

退職までに次の転職先は決まらなかったですが、退職の前の段階で転職活動の方向性はある程度定まったので、退職後の転職活動もスムーズにいき、退職から1か月ちょっとで次の転職先が決まりました。

場合にもよりますが退職代行を使うと、良くも悪くも早く退職できてしまいます。転職活動の準備もままならないまま無職になってしまうこともありますので、この点は退職代行を使う場合は注意しましょう。

無理をしてまで自分で伝える必要はない

もちろん、心が限界まで追い詰められている人は、無理に自分で伝えなくて大丈夫です。特にハラスメント、暴力を受けているような人だと退職を伝えること自体にも危険が伴うことがあります。

退職代行は使う場面・理由によっては『甘え』ではなく、『生き延びるための選択肢』。本当に辛いときは、その仕組みに頼って構いません。

大切なのは、どんな方法であっても自分を守れたかどうかです。

退職代行業者の選定に注意。使っても大丈夫な退職代行業者

退職代行業者の選定のポイント

退職代行の業者はここ数年で一気に増えて、今では100以上の業者が存在するそうです。特にSNSを調べれば無数に退職代行業者が出てきますが、数が多いとどれにしようか迷うとも思います。

そこで注意してほしいのが退職代行による『非弁行為』。実は退職代行でやっていることの中には本来は弁護士や労働組合でないとできない・やってはいけないことも含まれています。

弁護士等でない者が、法律的な問題について、本人を代理して相手方と話をすることは非弁行為です。

退職代行サービスと弁護士法違反 – 東京弁護士会

残業代は、労働基準法に基づき認められた労働者の権利です。そして、残業代の有無、具体的な金額の算定は、法律的な問題です。

本事例では、業者は、本人に代わって、法律的な問題について話し合い(交渉)を行った結果、残業代が支払われることになっています。このような業者の行為は、非弁行為です。

契約期間の途中での会社を辞めること(雇用契約の解約)や、パワハラを受けた場合の慰謝料などの損害賠償請求は、法律的な問題です。

退職代行サービスと弁護士法違反 – 東京弁護士会

本事例では、業者は、本人から代金を受け取って、法律的な問題について話し合い(交渉)になったら、提携先の労働組合が行うとしています。しかしながら、お金を受け取って、法律的な問題の処理を他者(本事例では労働組合)へ斡旋することは、非弁行為です。

なお、労働組合が交渉をする場合であっても、労働組合の行為が必ずしも非弁行為にならないとは限りません。

特に有給休暇、残業代、退職金関連はほとんどの場合『交渉』を伴いますが、交渉は弁護士や労働組合でないとできず、もし民間企業(弁護士でも労働組合でもない)がやると非弁行為に該当する可能性が高いです。

そのため退職代行を使う場合は、弁護士か労働組合が運営の業者を選びましょう。なお、退職代行によっては『弁護士監修』『労働組合と提携』などを謳っている場合もありますが、その場合も結局は運営が民間企業なのでNGもしくはグレーゾーンです。必ず退職代行のホームページを見て運営元を確認しましょう。

より詳しい退職代行のリスクや使っても大丈夫な退職代行業者は以下の記事で解説しています。

違反等がある退職代行を利用するリスク

当記事公開の2025年10月22日、退職代行最大手のモームリおよび関連する弁護士事務所に警察の家宅捜索が入りました。

警視庁は22日午前、報酬を得る目的で依頼者を弁護士に紹介したとして、退職代行サービス「モームリ」を運営するアルバトロス(東京・品川)などを弁護士法違反容疑で家宅捜索した。捜査関係者への取材でわかった。同庁は押収した資料を分析するなどして、刑事責任を問えるかどうか調べる。

捜査関係者によると、家宅捜索したのは同社本社など複数箇所。退職を希望する依頼者が企業側と交渉する必要が生じた際、依頼者を弁護士に紹介し、紹介料として弁護士側から違法に報酬を得ていた疑いがある。

弁護士法は、弁護士でない者が報酬を得るために法的な交渉を第三者にあっせん(周旋)する行為を禁じる。弁護士があっせんを受けることも禁じている。無資格者に法律行為への関与を許せば、依頼者に不利益が生じる恐れがあるためだ。

「退職代行モームリ」を家宅捜索、報酬目的で弁護士紹介疑い 警視庁

実はモームリに関しては以前から一部の専門家から「弁護士資格もないのに会社と交渉をするのは非弁行為にあたるのでは?」という指摘が度々ありましたが、今回は非弁行為というよりは上記にもある「依頼者を弁護士に紹介し、紹介料として弁護士側から違法に報酬を得ていた疑いがある」の点によるもののようです。

なお家宅捜索があった10月22日はこの状況なので、モームリも退職代行の業務は休止しているようです。

特にこの日に退職代行の電話等をしてもらう予定だった方にとっては災難なことだったと思います。同時に退職代行業者がこのように非弁行為の疑いなどで逮捕や家宅捜索などがあると、違反やグレーゾーンなことをしている退職代行業者は利用者にとってもリスクが大きいです。

モームリの家宅捜索の件について業界の問題点や利用者側が注意すべき点などを解説しました。

まとめ:自分の選択で働き方を終えるということ

退職代行を使うのも自分で伝えるのも、どちらも正しい選択です。ただ自分で伝える退職には、『自分の意志で人生を動かした』という実感が残ります。

どんな形でも構いません。「自分で選んだ」と思える終わり方をすること。それが、次のスタートを少し軽くしてくれます。