著者:長池涼太(ブラック企業研究家)

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

最近僕は資格試験を受けました。それがエコ検定(環境社会検定試験)。

環境問題について広く触れた資格試験なので、一通りのことをしっかり勉強できます。特に

- 環境問題に興味があり勉強したい

- 環境問題(生物)関連の資格を取りたい

- 手軽に資格を取りたい

という方には、オススメの資格です。

ブラック企業研究家

長池 涼太

職業紹介責任者の資格所持。大学でのブラック企業に関する授業登壇の実績あり。当メディア涼しく生きる運営。

ブラック企業において過労死寸前の長時間労働やパワハラを経験。その経験をもとに大学などでブラック企業の実態やブラック企業で壊されたキャリアの再生方法等を解説。

エコ検定って、どんな試験?

2016年時点のデータも多いので詳細はエコ検定のホームページでご確認ください。

いろんな企業が環境問題に気をつけ始めているので、それにともなって環境問題のいろんな知識についての試験です。試験をやってみた感じでは、環境問題について広く扱っている印象です。位置づけとしては、「環境問題の入門編」といった所でしょうか。

合格率。割と高め

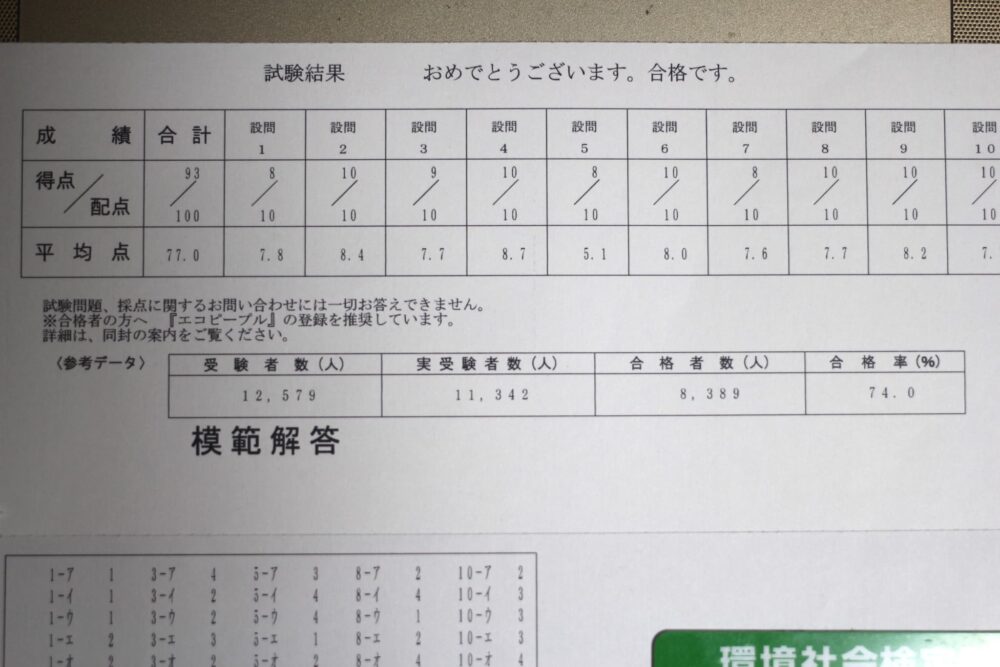

僕が受けた時(2016年7月)で合格率は70.7%と少し高め。例年の合格率は回によって少し変動はしますが、低くても50%は切らない印象。例年は50~60%くらいです。

受験資格・受験料

エコ検定の受験資格は特になしで誰でも受けることができます。受験者の年齢や職業もかなり幅広いです。僕が行った試験会場も、20歳くらいの方から高齢者まで幅広い人が受験していました。

受験料は5,400円。(消費税10%になってからは5,500円)。CBT方式では、受験料の他に利用料2,200円(税込)が別途発生します

難易度。専門性はあまりない

エコ検定は特に専門性はないので、そこまで難しくないです。環境問題について、広く浅く出題されているので1つ1つの問題はそこまで難しいこともきかれません。

過去問から大きくかけ離れたことが出題されることもそんなにないので、過去問が解ければそれほど問題ありません。

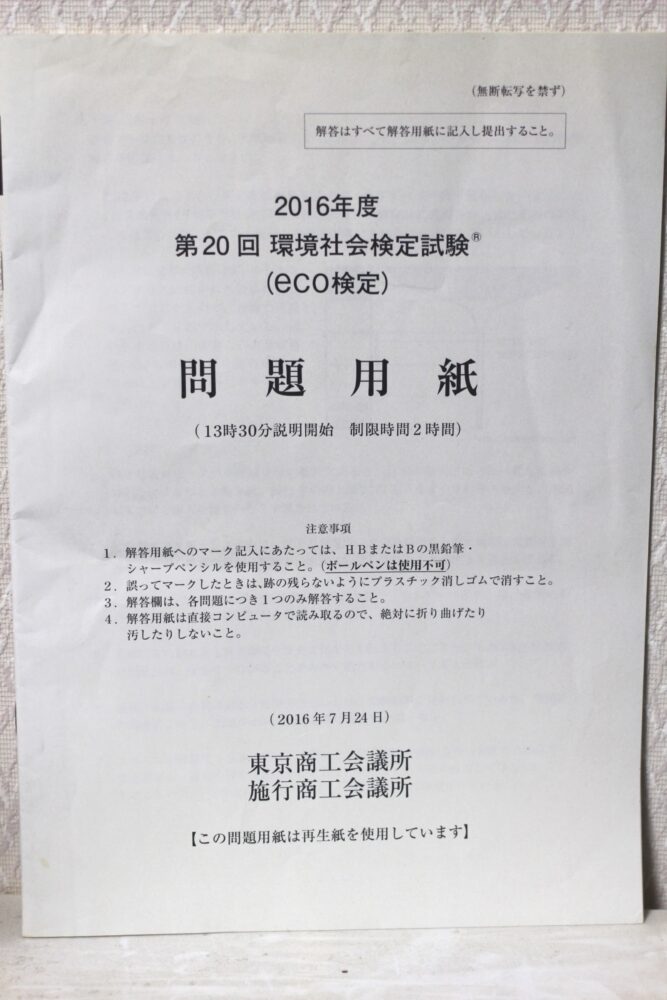

問題の形式・合格点

所要時間2時間で、全問マークシート。100点満点で、合格点は70点以上。

試験の形式は2種類

僕が受験した2016年は各都道府県の指定された会場に出向いていましたが、最近は形式が変わって「IBT方式」「CBT方式」の2種類になりました。

IBT方式は「受験者ご自身のパソコン・インターネット環境を利用し、受験いただく試験方式」とのことでパソコン(スペック等の条件あり)、インターネット環境があれば自宅でも受験可能です。

CBT方式は「各地のテストセンターにお越しいただき、備え付けのパソコンで受験いただく試験方式」とのことで、同じくパソコン、インターネットを介しますが所定のテストセンターに出向きそこにあるパソコンで受験することになります。なおテストセンターがある市町村は以下のサイトに掲載されています。なお、CBT形式での受験の際は、先述のように受験料に加えて利用料で2,200円が別途かかる点にご注意ください。

全都道府県にありたとえば茨城県なら水戸市、下妻市、つくば市、土浦市の4か所。東京都だと20か所以上あります。

試験会場。すべての都道府県に会場はある

全都道府県に会場があり、大半の都道府県で複数の会場があるので、そこまで遠出する必要もないかと思われます。

ちなみに茨城県で5か所(水戸、土浦、古河、石岡、筑西)あります。

資格によっては東京など大都市しか会場が無い場合もあるので、全都道府県に会場があるのは助かりますね。

試験内容。公式テキストにそってまんべんなく

エコ検定の公式テキストに準拠する形で出題されています。

時事問題などを除いて、ほぼすべての問題がこのテキストから出題されます。次に挙げるようなカテゴリーはありますが、複数にまたがるものもあります。

地球を知る

主に、大気や水、生態系。さらに人口問題、食糧需給、資源など社会についてなど。

環境問題を知る

ここが量が一番多いところで、温暖化、生物多様性、オゾン層など環境問題そのものについて。高校や大学で環境問題を勉強していれば、レベルはそれほど変わらないです。

持続可能な社会にむけたアプローチ

ここは少し趣向が変わって、環境問題対策についての考えなど、学校の社会科の授業で習いそうなことが出てきます。少し文系色が強めです。

各主体の役割・活動

パブリックセクター(国際機関、政府、自治体など)、企業、個人、NPOなどがそれぞれどのように環境問題に対して取りくんでいくかについての問題。こちらも文系色が強めな印象です。

エコ検定の申し込みは公式サイトか電話で

エコ検定の申し込みの流れ

- 公式サイトか電話で申し込み

- 申込書が来たら、コンビニか郵便局で受験料を支払う

- 所定の日に受験票が届く

エコ検定の受験の申し込みは公式サイトの申し込みページもしくは電話で受け付けています。受験を申し込むと、5日ほどで申込書と受験要項が届くので、そのあとにコンビニか郵便局で受験料を支払います。

支払いの確認ができたら、所定の日に受験会場などが記載された受験票が届きます。受験当日は、受験票を忘れないようにしましょう。

エコ検定の勉強方法。とにかく過去問をやりこむ

過去問第一!+テキスト

とにかく過去問をやるにつきます。

理系の人で環境問題を専攻した人は、そこも予備知識として使えます。

本番でひねった問題が出されることはほとんどないので、過去問をくり返しやるだけで効果があります。

過去問については公式の過去問・模擬問題集を使うことで傾向も知れますし、大門ごとに点数もつけられるので自分の得意な分野、苦手な分野の把握もできます。

明らかに他の大門より低い箇所があったり、平均点と比べて大きく低ければ苦手分野なのでしっかり勉強しましょう。さらに公式テキストもあると、教科書のかわりになって最高です。

独学 or 通信講座、どちらが良い?

通信講座などでお金を払って(数千円くらい)勉強をするやりかたもありますが、大学に行くくらいの学力があれば独学で合格は可能です。公式テキストと過去問でOK。

特に理系出身であれば環境問題については大学などでふれるので、そのまま予備知識として使えます。

勉強期間

eco検定合格者にアンケート調査を実施したところ、「2ヶ月以内」という回答が71.4%に上っています。

学習方法は、公式テキストを読み込んだ後、仕上げに問題集で予行演習というパターンが多いようです。eco検定(環境社会検定試験)公式サイト

僕は2ヶ月くらいでしたが、やはり半数以上が「2か月以内」だそうです。このくらいの期間なら手軽に勉強できますね。

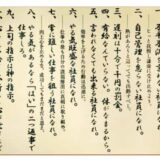

実際のエコ検定の問題形式

試験内容で大きく4つの分野を紹介しましたが、実際出題されるときはこれらが合わさって出題されたりもしています。

第1問。文が正しいか間違っているか

日本は昭和30~40年代に高度経済成長を実現したが、その過程で発生した四大公害病のひとつである水俣病は、工場排水に含まれていた六価クロムが原因であった。エコ検定過去問第18回

10問あって、文章が書いてありそれが正しければ①、間違っていれば②をマークする正誤問題。なお上記の過去問は、六価クロムではなく『有機水銀』が原因のため②にマークをする。基本レベルの問題が多いので、確実に正解しておきたいところ。1問1点。

第2問。文の空欄にあてはまるものを選ぶ

図・グラフと長文が書いてあり、文中の空欄に当てはまる言葉・数字を選択しマークする問題。1つ5問が2つあります。それぞれ温暖化、オゾン層など1つの環境問題にスポットをあてている場合が多い。

第3問。あてはまる用語を選ぶ

1996年にISO(国際標準化機構)から発行された環境マネジメントシステムの国際規格であり、2015年に大幅な改訂が行われた。

①ISO9001

②ISO14001

③ISO26000

④ISO50001エコ検定過去問題第19回

正解は②。ある用語について説明した文章が書いてあって、それにあてはまる用語を4つのうちから一つ選ぶ問題。1問1点で10問。ここも暗記でどうにかなるので、確実に正解したいところ。

第4問。長文の空欄にあてはまるものを選ぶ

第2問と同じく、ある環境問題についての長文があり空欄にあてはまる語句・数字をマークする問題。こちらは10問あります。

第5問。間違って説明しているものを選ぶ

「オゾン層の破壊とその保護」に関する次の1~4の記述の中で、その内容が最も不適切なものを一つだけ選び、その番号を解答用紙の所定欄にマークしなさい。

① オゾン層は成層圏にあって、太陽光線に含まれる有害な紫外線を吸収して、多種多様な動植物の生態系を守る重要な役割を果たしている。

② 1970年代の終わり頃から、南極上空で南半球の春季(9~10月頃)にオゾン層が破壊されたオゾンホールが観測され始めた。

③ オゾンホールの原因は、自然界に存在しないホルムアルデヒドというオゾン層破壊性の大きい化学物質である。

④ オゾン層の保護のため、1985年にウィーン条約が採択され、オゾン層の変化により生じる悪影響から、人の健康及び環境を保護する研究や観測に協力することなどが規定された。2019年度 第26回環境社会検定試験(R)

オゾンホールの主な原因はホルムアルデヒドではなく、『フロンガス』。そのため③が間違い(③をマークする)

ある用語について説明した文章が4つあり、1つだけ間違っている文章があるので、それをマークする問題。正しい文章を選ばないように注意しましょう。1問2点で5問あります。

ここは、少し難しい印象なので、用語についてしっかり理解する必要があります。

第6問。空欄にあてはまる用語を選ぶ

短文があり、空欄が1か所あるので、そこにあてはまる用語をマークする問題。1問1点で10問。

第7問。文中の下線部について適切なものを選ぶ

長文があり、下線が5か所引いてあります。それぞれについて適切な文章・用語を選びマークする問題(3択)。1問2点で5問。

第8問。用語について適切に説明したものを選ぶ

コンポスト

①森林、湖沼、草地、湿地など、生態系が保たれている生息空間のこと

②木くずや畜産廃棄物、稲わら等を燃焼させ、その際の熱を利用して発電するしくみ

③有機性の汚濁物質を多く含む排水を、バクテリアなどを繁殖させる生物化学的な方法で処理する方法

④生ごみなどの有機性廃棄物を微生物の働きによって分解し、堆肥にする手法エコ検定過去問題第19回

正解は④。1つ用語が書いてあって、それについて適切に説明した文章を一つ選びマークする問題。1問1点で10問。

第9問。長文の空欄にあてはまる用語を選ぶ

第4問と同じように長文の空欄に当てはまる語句・数字を選びマークする問題。1問1点で10問。

第10問。間違って説明しているものを選ぶ

第5問と同じように、ある用語について説明した問題で間違っているものを選ぶ問題。1問2点で5問。

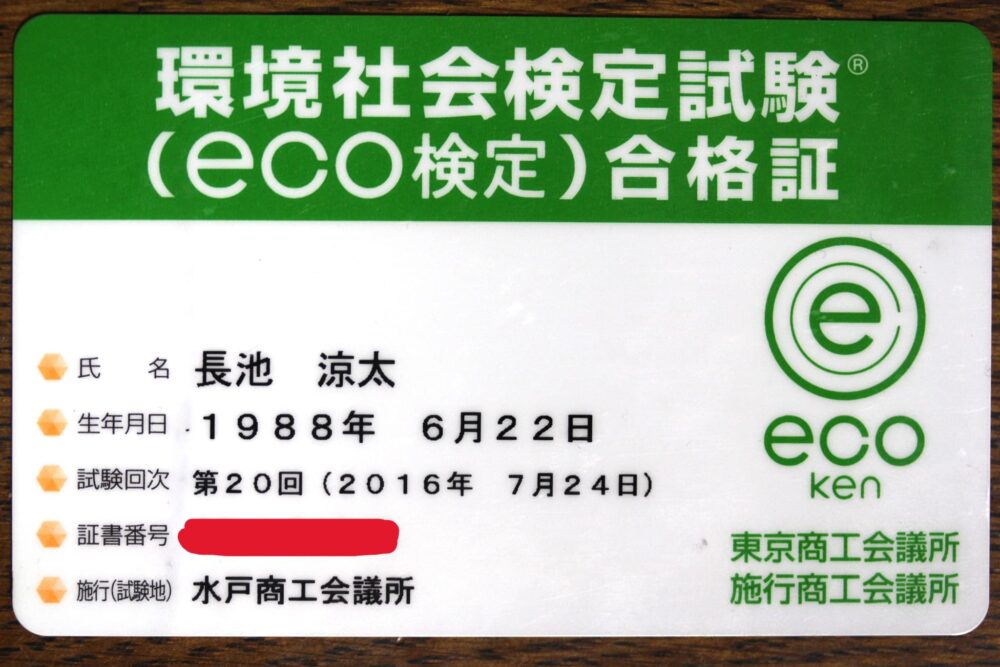

エコ検定に合格したあと

試験に合格したときは合格証(カード)がもらえる

合格すると、「エコピープル」というものに任命されます。(合格者のみエコピープルの会員カードがとどく)

こういうカードとかがあると、より合格したという実感がわきますね(^^)

合格発表の日に郵送されますが、このカードが入っていれば合格です。

エコピープルは合格者のみが無料で登録できて、登録することで環境問題についてのセミナーや交流会の案内がエコピープル限定で届きます。より環境問題について勉強したい方・極めたい方にとってはうってつけです。

2018年12月追記:2018年12月の試験から紙での合格通知の郵送がなくなり、WEB上での通知になりました

エコ検定は就職に役立つ

環境問題についてはいろんな分野の企業が関心をもっていてハローワークでも言われましたが、けっこう企業側の食いつきは良いようです。

特に製造業や建設業は仕事内容が環境問題にも関係してきますし、CSR活動やISO14001活動に力を入れている企業も環境問題には力を入れているところは多いので、エコ検定も注目されています。

「環境問題に取り組んでいる」という文言があるだけでもその会社の印象は良くなりますよね。

「環境問題に関する資格を取りたい!」と考えているかたは、まずはエコ検定をとりましょう。

ただし、そこまで専門的な内容ではないので、本腰を入れて環境問題について勉強したい方はビオトープ管理士など別の資格試験も受けることをオススメします。

【最新情報】2021年度よりインターネット経由の試験に変更

2021年度の試験より、エコ検定は会場ではなく、インターネット経由での試験に切り替わります。

(そのほか、同じく東京商工会議所が主催するカラーコーディネーター検定試験、ビジネスマネジャー検定試験なども対象)

共通言語を持つことで

組織は強くなる

東京商工会議所の検定試験(東商検定)は

2021年度からIBT(インターネット経由での試験)に

変わります東京商工会議所検定試験のご案内

コロナウイルスの影響が大きいですが、大きな変化ですね。

環境問題を勉強したい人はまずエコ検定

エコ検定は、毎年7月と11月に実施されています。申しこみはネットでも受けつけています。環境問題についての資格と言うと、まずはエコ検定。

環境問題に興味がある、仕事などの活動で環境問題に解決に貢献したいかたはぜひエコ検定を受けてみましょう!