著者:長池涼太(HSP研究・エビデンスを発信するブロガー)

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

SNSでHSP(繊細さん)を自称する人を見ていると

- 仕事を探してる

- どういう仕事に就こうかな?

- 仕事が見つからない

といった文言を定期的に見かける印象です。

そういう僕も転職経験が豊富でブラック企業はもちろんですが、仕事探しに苦労した時期もありました。

HSPだから仕事が見つからないではない

まず大前提として、『HSPに明確に向いている、向いていない仕事はない』ということ。

HSPと仕事を掛け合わせた研究自体が皆無なため、『HSPは○○の仕事が向いている』みたいなことは言えません。

あくまでも仕事探しは、HSP以外の要素からも考えましょう。

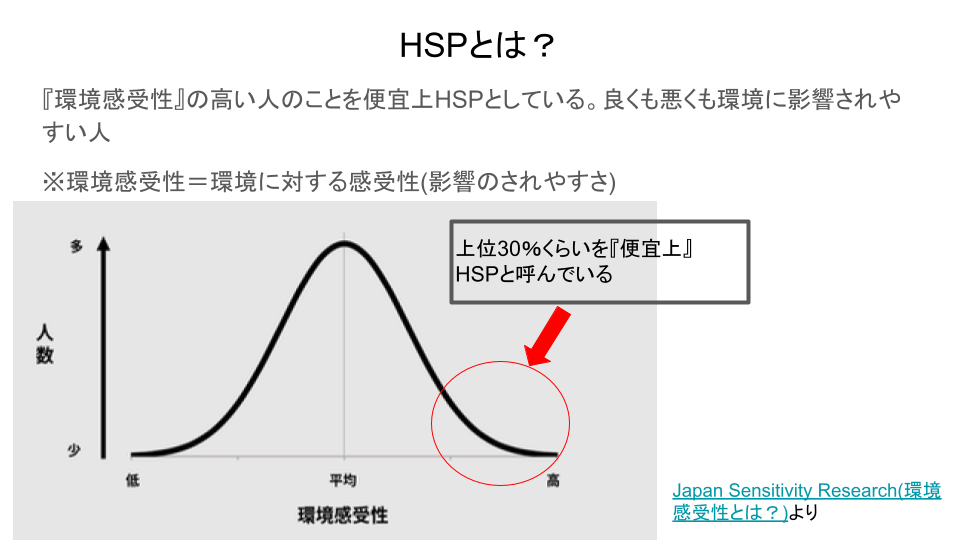

HSPは『環境に影響されやすい』だけで、HSP自体は長所でも短所でもどちらにもなりえます。

ただし、HSPは一番の特徴として、『環境に影響されやすい』(環境感受性が高い)のは研究でも言われています。

自分に合うもしくは合わない職場の環境について考えるのは良いことです。

HSPの特徴でよく使われるものとして『DOES』と呼ばれる指標があります。

- 深く処理する(Depth of processing)

- 過度に刺激を受けやすい(being easily Overstimulated)

- 全体的に感情の反応が強く、特に共感力が強い(being both Emotionally ractive generally and having high Empathy in particular)

- ささいな刺激を察知する(being aware of Substle Stimuli)

HSPで見られる行動の傾向ですが、あくまで行動面の指標ではないことと昨今のHSP研究において実はDOESはそこまで使われてないことから、DOESだけでHSPを説明、理解することは無理があります。

詳しくはHSPの特徴『DOES』を理解しようで解説しています。

HSS型HSP、HSE型HSPに適職はない!?

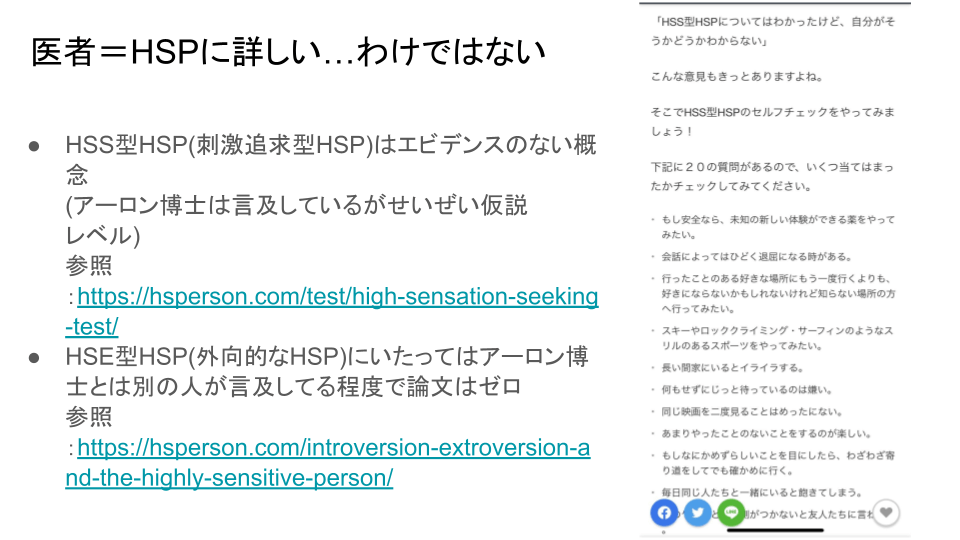

最近好奇心旺盛なHSPという意味の『HSS型HSP』、外向的なHSPという意味の『HSE型HSP』という概念をSNSを中心に見かけます。

結論から言うとHSSとHSEは実証された概念でなく、いわゆるエビデンスもない概念です。

唯一の公式情報(仮説)もアーロン博士のサイトにさらっと書いてるだけです。

他にいろんなサイトでHSSやHSEの解説をしていますが、エビデンスなどは無視しているため情報の質は低いです。

そのため、「HSS型HSP、HSE型HSPの適職」を探そうとすること自体が現状は不適切です。

もちろん環境の影響など、HSPの観点からも考えられることはありますが、あまりHSPにこだわりすぎすにいろんな観点から適職は考えましょう。

仕事が見つからない原因

自分のしたい仕事や適性を把握してない

「仕事が見つからない」と嘆く人は多いですが、どういう仕事をしたいか自分でもわかってない方は意外と多いように感じてます。

要はゴール地点がわからずに走っているような状態なので、それでは次の仕事にもたどり着けません。

『自己分析』なんて言葉もありますが、やはり自分を知らないことには次にどういう仕事・会社に就けばいいかもわかりませんよね。

『自己分析』というと難しそうですが、自分の好きなことや嫌いなことを考えていくだけでも違いますよ。

焦り過ぎている

特に会社を辞めた上で仕事を探すと、収入が途絶えていることも多いので焦りも生じやすいです。

でも過度な焦りは冷静な判断がしづらくなり、仮に次の仕事が見つかっても実はブラック企業でしたなんてこともあります。

僕の場合は、転職活動の中で面接を受けた農業法人の面接官(社長)がかなり高圧的な態度でした。

面接は通ったものの入社するかの迷いもありましたが、それ以上に「これ以上転職活動をして果たして次が決まるのか?」という不安も覚えて結局入社しました。

正直面接の段階で「この人の下で働いて大丈夫かな?」という不安もありました。

でもそれ以上に「これを逃したら次の仕事が見つかる保証もない」という不安の方が勝ってしまいました。

最終的にこの会社はパワハラを受けたうえで、入社3週間でクビになりました。

焦って冷静さを欠いても良いことはないですし、仮にどこかの会社に入れたとしてもブラック企業である確率が上がります。

働き方(正社員)にこだわりすぎ

仕事を探している人を観察していると、『正社員』に固執しすぎている人が非常に多いです。

もちろん正社員には「安定した給料」というある意味絶対的なメリットもありますが、結局給料も会社によりけりですし求人票でいくらでもウソはつけるので入ってみないとわからない部分も多いです。

僕は正社員から派遣、アルバイト、フリーランスなど世の中の働き方はすべて経験しましたが、間違いないのは働き方に大きな優劣はないこと。

もちろん給料だけ見れば正社員に分がありますが、自由が利くか、スキルが身につくかなど細かく考えていけば意外とどの働き方も大差はありません。

また、フリーランスは「正社員+フリーランス」「アルバイト+フリーランス」など併用することも可能です。

負担を考えると勤め先がブラック企業でないのは大前提になりますが。

実は働き方ってどれを選ぶかもそうですが、一つに絞らなくてもいいかもしれません。

仕事が見つからない人が活用すべき相談場所・人

僕も何度も転職していたのでわかりますが、仕事を探すのは『1人では』難しいです。

なるべく誰かに相談しつつ転職活動などは進めた方がいいと思います。

現在の自分の仕事や職業生活での不安、悩み、ストレス(以下、「不安、悩み、ストレス」をまとめて

平成 25 年「労働安全衛生調査(実態調査)」の概況

「ストレス」という。)について、「相談できる人がいる」とする労働者の割合は 90.8%[24 年調査 90.0%]

となっている。また、「相談できる人がいる」とする労働者が挙げた相談相手(複数回答)は、「家族・友

人」(83.2%)が最も多く、次いで「上司・同僚」(75.8%)となっている。

厚生労働省のデータによれば、仕事の相談ではありますが9割の人は誰かに相談しているようです。

一方でTwitterなどのSNSを見てると、「相談できる人がいない」「誰に相談すればいいかわからない」といった声も一定数あります。

学生時代の友人、先輩、先生

仕事探しや退職の相談相手として学生時代の関係者は最適だと思います。

僕は塾講師のときに4年目に入ったころには辞めること頭にありましたが、仕事の探し方など諸々が全然わからず途方に暮れていました。

そんな中高校の部活の先輩や先生と会う機会があり、そこで相談に乗ってもらいました。

みんな転職経験のある方だったので、的を射たアドバイスをたくさん頂けました。

高校の部活の関係者や先生方とは今もつながりがあり、いろいろと助けられました。

補足説明

高校の先輩に言われたことで、特に印象に残っているのが「辞めた時のメリット、デメリットと辞めなかったときのメリット、デメリットを考えること」

例えば、辞めたら今の苦しみからは逃れられる一方で安定の収入を失う。

一方で辞めなかったら、収入は得続けられるが、今の苦しみはずっと続く。

辞めるのが既定路線ではありつつ、冷静に自分を見る機会になりました。

相談相手として「会社の同僚や上司」を挙げている人も多いですがオススメしません。

もちろん、仕事の技術的な話など社内に関する相談ならOKです。

でも、仕事を辞めるなどの相談はあくまでも『会社外』の人にしましょう。

安易に社内の人に辞めることの相談をすると、辞めることを引き止められたりタチの悪い人だと嫌がらせを受ける可能性もあります。

何もされないとしても、雰囲気が重くなり辞めるまでがすごく居心地が悪くなります。

仕事の技術的な相談は社内の人、辞める・仕事探しなど社内以外のことは会社以外の友人などに相談しましょう。

ハローワーク、ジョブカフェなどの公共の機関

最近は転職サイトも増えてきましたが、オンラインだと情報量は多い一方で一人一人に親身に相談に乗るなど『対個人』の対応はまだまだ課題があります。

そのためまだまだ対面の相談なども必要だと感じています。

都道府県によって窓口も異なってきますが、確実にあるのは『ハローワーク』と『ジョブカフェ(就職支援センター)』。

特に僕はジョブカフェはかなり大きかったと思います。

茨城県が運営する無料職業紹介所です。

就職に関する相談から就職までをサポートします。

いばらき就職支援センターとは

実は塾講師時代に退職~転職を見据えてジョブカフェに行ったのが始まりでしたが、飛び込みで行ったにもかかわらず親身に対応してくれました。

特にジョブカフェは『キャリアカウンセラー』が相談に乗ってくれることもあるのでしっかりと話もできます。

キャリアの相談や適職の検査やテストもあり、十分効果を発揮しますのでその点でもオススメです。

相談員の質はハローワークよりジョブカフェの方が高い印象。

(ハローワークは非正規雇用の相談員も多い)

ただし雇用保険などの手続きはハローワークでないとできないので、余裕があれば併用もアリです。

仕事が見つからないからこそ考えるべきことはある

- HSPだから仕事が見つからない、見つかりにくいという問題ではない

- 仕事が見つからない理由として『自分がどういう仕事をしたいか把握してない』『過度に焦っている』『働き方(正社員)にこだわりすぎる』などがある

- 学生時代の友人や先輩、後輩などは相談相手に良い

- 転職サイトも活用の余地はあるが、個別の相談はハローワークやジョブカフェに分がある。特にジョブカフェはキャリアカウンセラーが担当することも多い

HSPだから仕事が見つからないというよりは、本人の分析や行動不足ややり方の問題に尽きるかと思います。

自己分析が進めば自然と自分に合う仕事や働き方も見えてきます。

もし自分一人ではキツイのであれば、友人などの手を借りたりハローワークやジョブカフェなど公共機関の力も借りてみましょう。