著者:長池涼太(ブラック企業研究家)

この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

「勤務間インターバル制度」というのをご存知でしょうか?

たとえば深夜まで仕事をして、翌日早朝から仕事というのはしんどいですよね。そんな生活を続けているとあっという間に体調を崩したり、メンタルを病んでしまうリスクもあります。

そういったことを防ぐために厚生労働省では「勤務間インターバル制度」を通じて、終業から翌日の始業までに一定上の時間を空けることを推奨しています。

まだ世間一般ではそこまでなじみがなかったり、努力義務のレベルではありますが今後の職場環境改善の方法の一つとして広がっていく可能性が高いです。

今回はそんな勤務間インターバル制度について解説しました。企業の労務担当者にとっては知るのは必須ですし、労働者の立場としても勤務間インターバル制度の知識があると業務効率化や体調管理にプラスになるのでぜひ知っていただきたいと思います。

ブラック企業研究家

長池 涼太

職業紹介責任者の資格所持。大学でのブラック企業に関する授業登壇の実績あり。当メディア涼しく生きる運営。

ブラック企業において過労死寸前の長時間労働やパワハラを経験。その経験をもとに大学などでブラック企業の実態やブラック企業で壊されたキャリアの再生方法等を解説。

勤務間インターバル勤務制度の概要

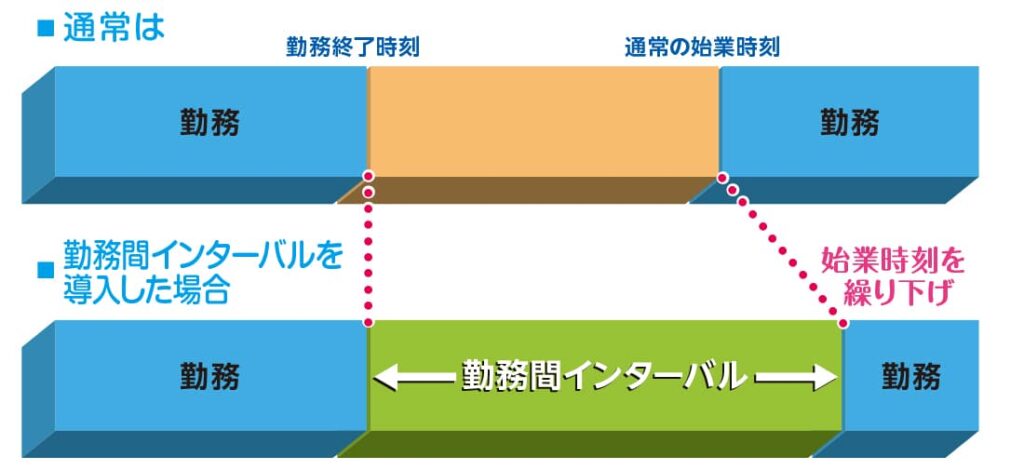

「勤務間インターバル」制度とは、1日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保するものです。

勤務間インターバル制度をご活用ください|厚生労働省

労働者が日々働くにあたり、必ず一定の休息時間を取れるようにする、というこの考え方に関心が高まっています。

現状終業から翌日の始業までは9~11時間の間を空けることが推奨されています。

就業から翌日の始業までに一定時間を空ける旨の制度です。空ける時間は厳密には設定されてないですが、およそ9~11時間以上は空けることを推奨しているようです。現状は努力義務のため、終業~翌日の始業の時間が短くても特に罰せられるなどはないです。

ただ、厚生労働省としても導入や知名度向上には務めているため、今後より一般化したり法律による規制が入る可能性も考えられます。そのため企業側も早めの推進・導入をした方が良いです。

勤務間インターバル制度について、労働者数30人以上の企業のうち、

過労死等の防止のための対策に関する大綱(40ページ)

(1)勤務間インターバル制度を知らなかった企業割合を5%未満とする(令和7年まで)。

(2)勤務間インターバル制度(終業時刻から次の始業時刻までの間に一定時間以上の休息時間を設けることについて就業規則又は労使協定等で定めているものに限る。)を導入している企業割合を15%以上とする(令和7年まで)。

特に、勤務間インターバル制度の導入率が低い中小企業への導入に向けた取組を推進する。

なお僕の周りでも長時間労働やハラスメントの話題は出ますが、勤務間インターバル制度が話題に挙がることは現状はほとんどありません。一人労働組合に所属している知人がおり、その方が勤務間インターバル制度の導入を訴えていたくらいです。

勤務間インターバル勤務制度のメリット

インターバル勤務は単なる働き方の変更に留まらず、従業員のライフスタイルや心身の健康に寄与する重要な要素となっています。今後、さらなる普及が期待される制度です。

効率的な時間管理が可能に

インターバル勤務では決められた勤務時間の中で、定期的に短い休憩を挟むことが特徴です。この手法により、脳の疲労が軽減され、作業の質が向上することが研究で示されています。

また時間管理の観点からも、インターバル勤務は有効です。従業員は仕事と休息のバランスを取りやすく、集中力を維持しやすい環境が整います。これによりタスクの処理速度が上がり、納期の厳守にもつながります。結果として、企業全体の業務効率が向上し、成長に寄与するのです。

このようにインターバル勤務は単なる時間短縮だけでなく、働き方を根本から見直すきっかけとなります。さらに、効果的な時間管理を実現するためには、企業文化の変革も必要です。

ワークライフバランスの向上

新しい働き方として注目を集めるインターバル勤務は、従業員の生活の質を向上させる可能性を秘めています。具体的にどのような点でバランスが改善されるのでしょうか。ここでは、その実践的な効果を探ります。

この勤務形態は従業員が定期的に休憩を取りながら仕事を進めることを前提にしており、心身の疲労を軽減することが期待されています。労働時間の柔軟性が高まることで、プライベートの時間が確保しやすくなり趣味や家族との時間を充実させることが可能になります。

また業務の効率化も実現しています。定期的な休憩によって集中力が持続しやすく、業務の生産性が向上することが多いのです。これにより、企業全体の業績向上にも寄与しています。

このように、インターバル勤務はワークライフバランスを向上させるだけでなく、企業の成長にもつながるのです。今後、この働き方がさらに普及することで、より多くの職場が従業員の生活の質を高めることが期待されています。

勤務間インターバル勤務のデメリット・課題

インターバル勤務の導入には、様々なメリットがある一方で、いくつか課題も存在します。

インターバル勤務は柔軟な働き方を提供する一方で、企業側の準備や文化における調整が必要不可欠です。導入に際しては、これらのデメリットを十分に考慮し、対策を講じることが求められます。

導入における課題

- 企業文化の変革

- 業務効率化

企業がインターバル勤務制度を取り入れる際には、特有の問題点を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

まず企業文化の変革が求められます。インターバル勤務を導入するためには、従業員が自律的に働く環境を整えなければなりません。これには、上司の理解やサポートが不可欠です。例えば、ある企業では、導入初期に上司が従業員と定期的に面談を行い、意見を反映させることで、スムーズな移行を実現しました。

次に業務の効率化が課題。インターバル勤務では、休憩時間を設けることで生産性が向上することが期待されますが、逆に業務が滞るリスクもあります。具体的には、短時間での業務完了を求めるあまり、従業員がストレスを感じるケースが見受けられます。このような状況を避けるため、業務の見直しや適切なシフト管理が必要となります。

これらの課題を克服することが、インターバル勤務を成功させる鍵となります。企業は働き方の革新を進める中で、慎重な運用を心掛ける必要もあります。

職場のコミュニケーションへの影響

インターバル勤務制度を導入した企業では、休息時間を活用してチームビルディング活動や非公式なコミュニケーションの機会を設ける工夫が求められます。たとえば、業務の合間にリフレッシュするためのコーヒーブレイクを設け、社員同士の雑談を促進することで、チームの結束力を高めています。

また、インターバル勤務の導入にあたり効果的なコミュニケーションツールの活用が鍵となります。リモートワークの普及により、チャットツールやビデオ会議が主流となる中、リアルタイムでの情報共有や意見交換がスムーズに行える環境が整備されています。

このように、インターバル勤務はコミュニケーションのスタイルを変化させる可能性がありますが、積極的な取り組みがなければ、逆に孤立感を生む危険性もあるため、注意が必要です。

僕の元勤務先(ブラック企業)での終業~翌日の始業時間までの実例

定時で帰れた建設会社事務

僕が最初に就職した建設会社は派遣という立場もあり、原則定時で帰らされました。そのためインターバルは十分に取れていましたし、職場も家の近所だったため通勤時間もそんなにかかりませんでした。

インターバル勤務制度は最低でも9時間~11時間以上を推奨しているので、定時で帰れる職場であればインターバルの時間は問題ないことが多いです。

ただし心労が大きい職場だとそれでもしんどい場合もありますけどね。

残業あり、勤務時時間が変則的な塾講師

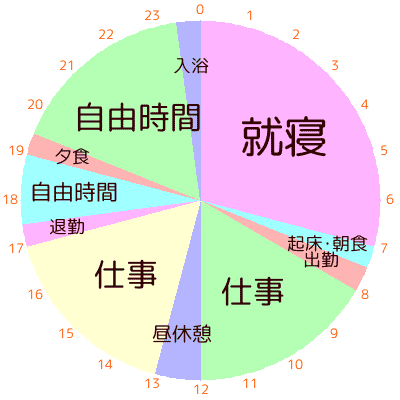

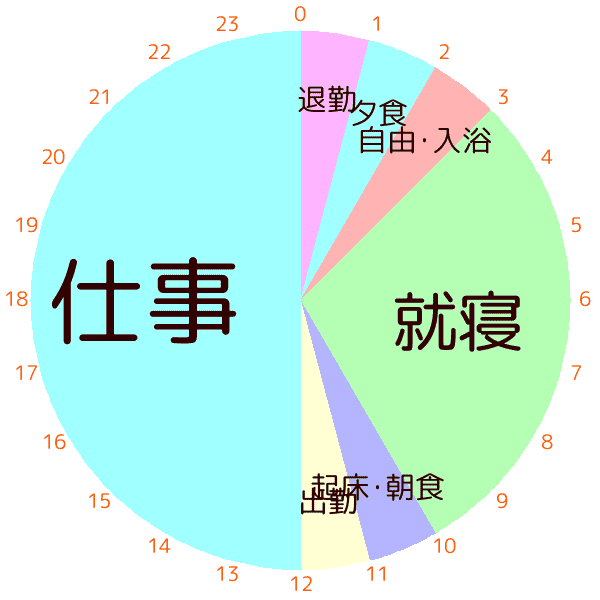

春先の平常時。一番楽な時期

僕の塾の場合、3月~5月は前年度の受験生がごっそり抜けたり受験からも遠い時期で、ある程度ゆったりした雰囲気のため残業もそこまではありませんでした。

そのためインターバル勤務制度の観点で見ても、終業~翌日の始業まで12時間以上空いており、それなりに休息時間は取れていたので年間通してはやりやすい時期でした。

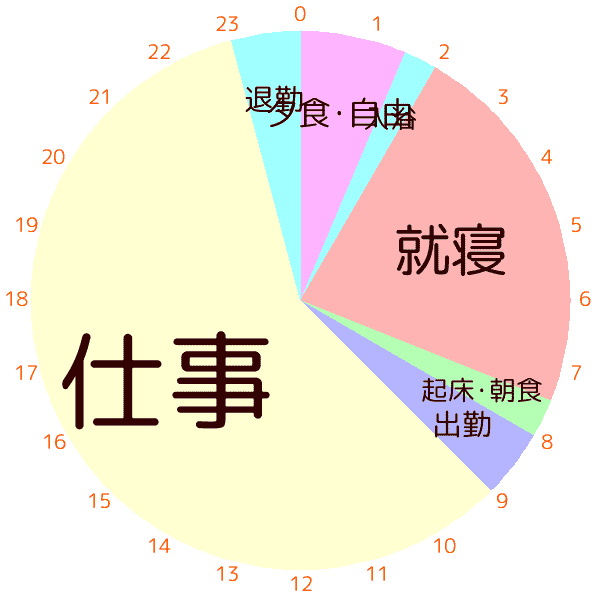

平常授業時で忙しい時期

だいたい6月~7月以降になると定期テストなども増えてきたり、生徒数も増えてくるため仕事も忙しくなり労働時間も伸びる傾向にありました。また僕がいた塾は定時で13時出勤でしたが日によって12時出勤など出勤時間が1時間以上早まることもよくありました。

加えて休みもこの時期から減ることも多いため、インターバル勤務制度で推奨しているだけのインターバルの時間は確保できていましたが、休みが減り残業が増えるので思ったより疲れが残りやすかったです。

スケジュール上は12時間の空きがありますが、日によっては通勤に1時間はかかることもありましたし、休日も減っているなどで体力的には見た目以上にきつかったです。

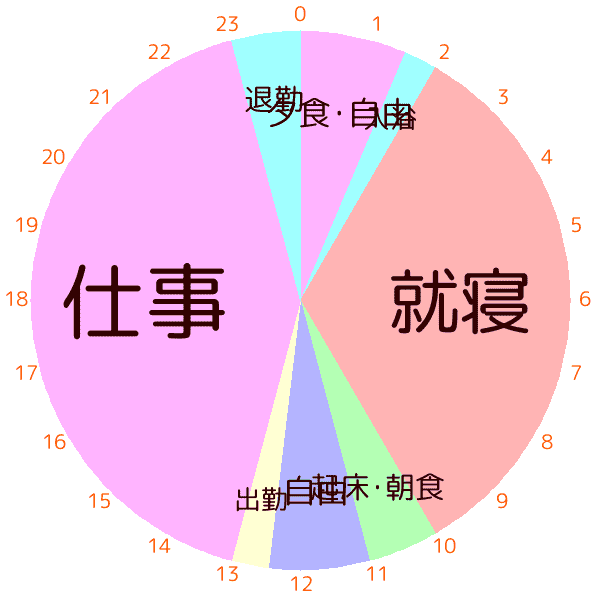

講習中で午前中から授業がある日

このレベルになると出勤・退勤時間を差し引くと、家にいるのは多くても8時間くらいという状態でした。ご飯を食べて風呂入ってさっさと寝るという形で、自由時間がほとんどなかったのでメンタルが休まらなかった感覚はありました。

インターバルで言うと9時間ありますが、休みが少なく残業も多い時期も重なっていたので、個人的には心身の休養の観点で言うとインターバルが9時間では正直少ないと思いました。

インターバルがどれくらい必要かは人や会社によって異なり一概には言えませんが、個人的には12時間以上は欲しいと感じました。

まとめ

- 勤務間インターバル制度は終業~翌日の始業までの時間を一定以上空けることを推奨する制度

- 勤務間インターバル制度の導入により効率的な時間管理やワークライフバランスの向上が望める

- ただ導入に際しての手間や調整の発生や職場のコミュニケーションなどの課題もある

- 勤務間インターバル制度は終業~翌日の始業9~11時間以上空けることを推奨している

- 基準以上の時間を空けていても休みが極端に少ない、残業が多い状態だと体調を崩したりメンタルを病む社員も出てくるので、元来の労働時間等の調整も必要

昨今の長時間労働を是正する点でも勤務間インターバル制度の導入は一定の効果はあると考えられます。特に地方の中小企業では労働時間を体系的に管理したり、ルール化している企業も少ないため勤務間インターバル制度を通じての労働時間の管理にも期待したいところです。

ただまだそこまで知られていない制度でもあるので、まずは勤務間インターバル制度の知名度がもっと上がってほしいと思います。